Von den Waffen im Kinderzimmer · 21. Dezember 2017

Vor einigen Tagen erhielt ich die frohe Botschaft, eine Stiftung werde mit einem finanziellen Beitrag meine Idee fördern, mit dem Bleisatz und Buchdruck schlecht lesenden und schreibenden Grundschülern einer benachbarten Grundschule einen freudvollen Zugang zur Schrift zu ermöglichen. Schon Anfang des Jahres sollen vier Kinder den Versuch mit mir beginnen. Einen Lehrplan wird es nicht geben, da jedes Kind andere Hürden zu überwinden hat und ich diese noch nicht kenne. (Die Überlegungen dazu finden Sie in diesem PDF.) Ich lasse mich darauf ein, die Möglichkeiten zu durchdenken, damit ich die richtigen Offerten finde, wenn die Kinder in der Werkstatt stehen. Dabei fiel mir eine alte Geschichte ein, die sich vor acht Jahren zutrug.

Anno 2009 hatte einer meiner Schüler den Wunsch geäußert, eine Maschinenpistole zu bauen. Ich habe das damals hier im Druckerey-Blog nur kurz erwähnt, nicht aber die Hintergründe dazu. Ich wollte sie schon immer mal notieren.

Der Knabe damals, also vor acht Jahren, hatte seinen ersten Tag in unserer Arbeitsgemeinschaft, für die ich einmal pro Woche sechs Kinder aus einer Grundschule in meine Werkstatt holte. Das Kind war mir von professioneller Seite überlassen worden mit dem knappen Hinweis, es sei »schwierig«.

Nun habe ich zwar selbst einmal in das Mysterium der Erziehungskunde ein wenig hineinstudiert, mit Diplom und staatlicher Anerkennung gar, vor allem aber Romane gelesen, in denen Figuren wie Betsey Trotwood vorkommen (Sie kennen vielleicht »David Copperfield« von Charles Dickens?). Oder der Graf von Monte Christo (Dumas). Um nur zwei Klassiker zu erwähnen, in denen sich eine ältere Dame und ein Krieger in den besten Jahren um etwas bemühen, das »schwierige« Kinder gern öfter fänden: Gerechtigkeit und Verständnis. Ich finde Hinweise und Warnungen wie »schwieriges Kind« wenig nützlich und habe aus solchen Romanen gelernt, daß der Mensch zuerst das naheliegende tun sollte, bevor er sich um die Etiketten der Pädagogie kümmert.

Wenn Kinder mit dem Stigma »schwierig« weitergereicht werden, hat das doch Folgen? Selbst wenn man sich fest vornimmt, jede Begegnung vorurteilsfrei zu beginnen, so setzt ein solcher Hinweis Schranken ins Unterbewußte, die man sich erst bewußt machen muß, um sie mühsam wieder hochzuziehen. Und wieviel mag man sogar unbewußt am Stigma mitwirken, weil man sich nicht unmittelbar gegen alle Vorurteile gänzlich wehren kann?

Als ich das Kind dann sah, dazu das blöde Etikett »schwierig« vor dem inneren Auge, öffnete sich mir gewissermaßen ein Begleitbüchlein zum Pädagogenhinweis: schüchtern, schweigsam, ein ganz klein wenig pummelig, etwas steif und ungelenk, Trotz im Blick – das ist einfach kein Wunschbild für bestimmte Erzieher. Auf dem Weg in die Werkstatt kamen wir noch nicht ins Gespräch. In der Werkstatt dann wurde wie immer als erstes verabredet, was jeder machen möchte. – Ich hatte eine Art Wunderkind in der Gruppe, das beharrlich ein Buch mit eigenen Gedichten füllte. Andere langweilten sich erst eine Viertelstunde und hatten dann Ideen, oft sehr gute. (Langeweile wird heute leider nicht mehr geschätzt – als Startphase, als Bedingung, sich selbst zu bewegen. Die Köpfe sind voll mit vorgekauten Gedanken.) Wieder andere Kinder brachten einen Plan mit oder sprudelten sowieso vor Einfällen. Es gab auch Tage, da brachte einer mal gar nichts selbst zustande, sondern schaute nur zu, vielleicht aus Ermattung. Ich fand das vernünftig. Wir hatten keinen Produktionsplan. Und man lernt auch beim Zuschauen. Nach einigen Wochen brauchte ich nur noch ungefähre technische Anleitungen zu geben, die Kinder kamen gut für einige Zeit allein zurecht.

Das »schwierige« Kind, das zum ersten Mal bei mir war, eröffnete mir nun zum Beginn, es wolle eine Maschinenpistole bauen.

So etwas ist für einen pädagogischen Skeptiker wie mich eine Steilvorlage. Der Knabe konnte nicht wissen, daß ich bereits Erfahrungen als Sozialarbeiter im Jugend- und im Männergefängnis gemacht hatte. Daß ich die langen sozialen Karrieren auf schiefen Bahnen ein wenig kannte, die man damals machen konnte. Ich hatte vor allem gelernt, wie meine Klienten meine Sprache sprechen lernten, weil Sozialarbeiter die Sprache ihrer Klienten oft nicht verstehen. (Verehrte Leser, Sie müßten einmal hören, wie clevere delinquente Jugendliche mit phantasielosen Sozialarbeitern reden und deren Fachsprache beherrschen und mit Empathie ermitteln, was man von ihnen hören will! Bilderbuchdialoge!)

Dieser Knabe wußte längst, wie man Pädagogiker auf den Topf setzt. So weit hatten sie ihn gebracht. Wenn ein Kind auf diese Weise zu provozieren meint, erprobt es den Erwachsenen, und zwar auf dessen eigener Bühne. Die anderen Kinder sehen sehr gut, was da vor sich geht. Sie alle haben auch gewisse Erwartungen und beziehen selbst eine Position. Das sogenannte schwierige Kind rechnet nun gewohnheitsmäßig mit einer Eskalation. Es erwartet, daß sein Vorschlag abgelehnt wird, und es wäre nicht verblüfft, wenn man sich darüber lustig macht oder es streng rügt und ihm das erklärt, was es ja schon weiß, also diesenfalls, daß man sich ja in einer Druckerei befinde und nicht in einer Waffenfabrik. Wobei das schon eine humorvolle Variante wäre.

Die Provokation war eine doppelte. Erstens eine Verweigerung des vorgegebenen Themas, zweitens ein Tabubruch. Viele Pädagogen reagieren allergisch, wenn sie mit Kriegsspielzeug in Berührung kommen. Nicht nur sie. Energische Pazifisten gibt es überall. Ich habe einmal als Gast in einer Familie erlebt, wie eine Mutter und ihr etwa fünfjähriges Kind in Hysterie ausbrachen, weil das Kind, dem alle Waffen verboten waren, mit einem Matchbox-Auto »schoß«, also es wie eine Pistole hielt und mit dem Mund Schußgeräusche imitierte. Worauf die Mutter auf ihren Sohn stürzte und ihm mit starker Hand das Auto entwand, was ihn in Tränen und Gebrüll ausbrechen ließ, nun ihn seine Mutter auf ihren Schoß zerrte und ihm im Klammergriff einen pazifistischen Vortrag hielt, in dem sie das Kind gewissermaßen für den Weltfrieden zuständig erklärte. Die Dame war keine Pädagogin, aber sie war ideologisch so stark beeinträchtigt, daß sie das Wohl ihres Kindes aus den Augen verloren hatte, und so auch ihr eigenes.

Kinder sammeln ihre Erfahrungen mit solchen Tabus. Sie dürfen zum Beispiel Spielwaffen nicht mit in den Kindergarten nehmen, weil es sich um »Kriegsspielzeug« handelt. So paradox kurzsichtig ist pädagogische Logik. Ich bin in einem Staat aufgewachsen, der seine Kinder militärisch geschult hat. Plastikpanzer und Soldatenfiguren in jedem Kindergarten. Soldatenkinderlieder, die mir heute noch in Erinnerung sind. Militärische Formationsbildung auf dem Schulhof ab der ersten Klasse in Form sogenannter Fahnenappelle, Kinder in Uniformen oder uniformen Accessoires (erst Halstücher der Pioniere, später Hemden der Jugendorganisation), vormilitärische Ausbildung für Jungen ab der neunten Klasse – und als Lehrling, mit sechzehn, in Kampfuniform. Und dieses Volk, mit seiner Armee, mit kasernierter Polizei und berüchtigtem Geheimdienst, hat nicht einmal bei seinem Staatsstreich einen Schuß abgegeben. So funktioniert Erziehung nämlich nicht, auch wenn Ideologen das von der Pädagogik immer erwarten und verlangen, ganz gleich in welche Richtung.

Nun also das Kind in meiner Werkstatt mit dem Wunsch nach einem in der zivilisierten Welt geächteten Gerät: Ich möchte eine Maschinenpistole bauen. So ein Kind strahlt dabei nicht. Es weiß, wenn es momentan nicht »funktioniert«. Sein Körper spricht mit. Es läßt den Kopf hängen, guckt schief, sitzt krumm, wirkt verloren. Und es ist dann ganz herzwärmend, wenn man den Wunsch ernstnimmt, keine Witze macht, keine Miene zieht, sondern einen Plan zur Umsetzung dieses Wunsches überlegt und sieht, wie das Kind sich langsam aufrichtet. Wellpappe, Stift, Cutter, komm, wir bauen das Ding. Das verblüffte Kind denkt anfangs, man werde jeden Moment abbrechen und wieder in den Weltenlauf einrasten, und es rechnet lange damit und wird sich erst ganz besinnen können, wenn der Tag vorbei ist, ohne daß die Erwartungen erfüllt wurden.

Der Junge kam zu seiner Waffe, und ich für ihn zu einem Ruf als umgänglicher Typ. Leider war das gegen Ende des Schuljahres und war er nur kurz auf der Schule und kam nur ein paarmal und setzte und druckte dann auch. Vielleicht eher mir zu Gefallen, als daß er in der kurzen Zeit Freude daran fand, genau habe ich das nicht erkennen können.

Der Junge kam zu seiner Waffe, und ich für ihn zu einem Ruf als umgänglicher Typ. Leider war das gegen Ende des Schuljahres und war er nur kurz auf der Schule und kam nur ein paarmal und setzte und druckte dann auch. Vielleicht eher mir zu Gefallen, als daß er in der kurzen Zeit Freude daran fand, genau habe ich das nicht erkennen können.

Spielzeugwaffen faszinieren, wenn ein Kind einen Sinn dafür entwickelt hat. Sie dienen auf den ersten Blick zur Abkürzung von Auseinandersetzungen und verleihen dem Benutzer Macht. Aber nur, wenn man sich auf die Folgen geeinigt hat. »Du kannst jetzt nicht wieder aufstehen, du bist tot!« – »So’n Blödsinn, das war ’n Streifschuß, du bist selber tot.« Man muß übereinkommen, wenn man damit spielen will. Auf den zweiten Blick braucht man also für dieses Spiel mehr Kommunikationsgeschick als für andere, etwa Spiele aus dem Karton mit den gedruckten Regeln auf der Verpackung oder Ballspiele, wo Verläufe nicht so grundsätzlich diskutiert werden müssen.

In den Rollenspielen, die man als Kind durchlebt, waren mir Matchbox und Pistolen die liebsten Geräte. Wahrscheinlich, weil Spiele damit die stärksten Verwandlungen erlauben, sowohl als Autofahrer (dort sind Polizisten und Feuerwehrleute beliebt, also Leute, die mit Autorität rettend eingreifen und Ordnung schaffen) als auch als Waffenträger (in diesem Rollenspiel ist ebenfalls die Polizistenrolle gefragt, vielleicht weil das Gesetz am Ende immer siegt – Kinder sind konservativ). Umberto Eco (ebenfalls kein Pädagoge) faßt es in seinem »Brief an meinen dreijährigen Sohn« so zusammen: »Stefano, mein Sohn, ich werde dir Gewehre schenken. Denn ein Gewehr ist kein Spiel. Es ist ein Anstoß zu einem Spiel. Mit ihm mußt du eine Situation erfinden, ein Beziehungsgeflecht, eine Dialektik von Ereignissen. Du machst Peng mit dem Mund und entdeckst, daß dein Spiel soviel taugt, wie du selber hineinlegst und nicht schon vorfabriziert darin findest. Du stellst dir vor, daß du Feinde vernichtest und befriedigst damit einen Urtrieb, den keine Zivilisation dir je austreiben wird (außer sie macht dich zum Neurotiker, reif für betriebliche Eignungstests à la Rorschach). Aber bald geht dir auf, daß dein Feindevernichten eine Spielkonvention ist, ein Spiel unter anderen Spielen, und so lernst du es als ein wirklichkeitsfernes Treiben erkennen, dessen Grenzen dir beim Spielen durchaus bewußt sind. Du reagierst deine Wut und deine Komplexe ab und wirst frei für andere Botschaften, die weder Tod noch Zerstörung betreffen, ja es wird wichtig sein, daß dir Tod und Zerstörung für immer als Phantasiegebilde erscheinen, wie Rotkäppchens böser Wolf, den wir alle als Kinder gehaßt haben, ohne deshalb einen irrationalen Haß auf Wolfshunde zu entwickeln.«

Ich bin gespannt, wie »schwierig« die Kleinen sind, die mit dem Lesen und Schreiben nicht so zurande kommen, wie man sich das wünscht. Und auf welche Umwege ich geführt werde, um dann am Setzkasten und beim Alphabet zu landen, diesem phantastischen Code aus 26 Zeichen, der es uns erlaubt, Ideen aufzuschreiben und Geschichten zu erzählen.

PS: Schöne Weihnachten!

— Martin Z. Schröder

Raketen im Maschinensaal · 10. November 2017

Wenn nach einem ordentlichen herbstlichen Drucktag, an dem gewissermaßen die Fetzen flogen, die Maschinen einen Job nach dem andern druckten, in der Setzerei Besprechungen mit Besuchern stattfanden, Lieferanten Sendungen abgenommen wurden, der Nachbarskater gekrault wurde – wenn also nach zehn Stunden Arbeit die beiden Patenkinder, drei- und fünfjährig, vorbeischauen und ihren Onkel ein, zwei Bücher vorlesen lassen, dabei Struzen Chips aus Südtirol knabbernd und Hollersarft mit Eiswürfeln schlürfend, dann möchten sie danach gern noch ein wenig spielen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten in der Werkstatt. Es ist ja soviel da. Raketen werden gebaut, Raketenbeförderungsanhänger mit der Ösmaschine zusammengefügt, und dann finden Reisen zum Mond statt. Bis die Eltern zum Abendessen rufen, der Kater heimgeschickt wird und der Onkel sich trollt.

Wenn nach einem ordentlichen herbstlichen Drucktag, an dem gewissermaßen die Fetzen flogen, die Maschinen einen Job nach dem andern druckten, in der Setzerei Besprechungen mit Besuchern stattfanden, Lieferanten Sendungen abgenommen wurden, der Nachbarskater gekrault wurde – wenn also nach zehn Stunden Arbeit die beiden Patenkinder, drei- und fünfjährig, vorbeischauen und ihren Onkel ein, zwei Bücher vorlesen lassen, dabei Struzen Chips aus Südtirol knabbernd und Hollersarft mit Eiswürfeln schlürfend, dann möchten sie danach gern noch ein wenig spielen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten in der Werkstatt. Es ist ja soviel da. Raketen werden gebaut, Raketenbeförderungsanhänger mit der Ösmaschine zusammengefügt, und dann finden Reisen zum Mond statt. Bis die Eltern zum Abendessen rufen, der Kater heimgeschickt wird und der Onkel sich trollt.

Das Aufräumen überläßt man noch meistens dem Alten, und wenn der so einen Platz am Fuße seiner Heidelberger Tiegel sieht, dann ist er gerührt und räumt auch gern wieder auf.

Das Aufräumen überläßt man noch meistens dem Alten, und wenn der so einen Platz am Fuße seiner Heidelberger Tiegel sieht, dann ist er gerührt und räumt auch gern wieder auf.

— Martin Z. Schröder

Ein aufmerksamer Besucher · 5. Dezember 2016

Der vierjährige Patenbub war zu Besuch. Ich hatte aber keine Zeit zum Spielen, ich mußte drucken. Dann bleibe er ein wenig und schaue zu, sagte der Knabe. Und er stellte sich auf zwei wacklige Farbdosen und reckte seine Nase über die Schließplatte.

»Druckst du grün?« – »Nein, heute drucke ich rot.« – »Wann druckst du wieder grün?« – »Weiß ich nicht, ich hab gerade nichts grünes zu drucken, morgen drucke ich blau.« – »Druck doch mal wieder grün.« – »Es gibt sehr viele Farben. Schau mal, das ist ein Farbfächer, aus dem man die Farben aussucht, die gedruckt werden sollen.« Das Kind sieht sich den HKS-Fächer an und sieht Goldreste auf dem Tisch. »Und Gold?« – »Gold-Pigmente habe ich hier.« Ich nehme den Topf mit dem Goldklumpen aus dem Regal. »Das ist ein Klumpen Pigmente. Wenn man Gold drucken will, nimmt man etwas davon und ein wenig Firnis und rührt die Farbe an.« – »Dann wird es flüssig.« Dem stimme ich zu und hänge die während des Gesprächs zusammengefügte Druckform in die Maschine.

Nun stelle ich fest, daß ich keinen sauberen Spachtel mehr habe. Ich türme die bunten Spachtel vor mir auf und greife nach dem Benzin. »Vorsicht, jetzt stinkt’s.« Das Kind schnuppert am Benzin. »Es wäre mir lieb, wenn du deine Nase von diesem Platz etwas entfernst, denn gesund ist das Zeug nicht.« – »Dann sehe ich aber nichts.« – »Warte!« Ich hole eine Leiter und stelle sie mitten in den Maschinenraum. Der Bub nimmt oben Platz und strahlt herab. Jeden Handgriff soll ich jetzt erklären. Ich verwende keine spezielle Sprache für das Kind, ich halte davon nichts. Das interessiert fragende Kind wird aufgeklärt über Form- und Walzenwaschmittel, Feuergefahr und Gift (»Ach deshalb hast du einen Feurlöscher!«). Ich gebe rote Farbe ins Farbwerk des Heidelbergers. »Warum verteilt sich die Farbe?« Ich lasse die Maschine langsam laufen und erkläre: »Siehst du diesen großen glänzenden Zylinder? Der macht eine Seitwärtsbewegung, rechts, links, rechts, links, immer hin und her. Und die kleinen Gummiwalzen hier drehen sich gegenläufig auf dem Zylinder. Dabei wird die Farbe zerquetscht und breit verteilt.« Er nickt. Nach dem ersten Druck wird die Form auf die Mitte des Formats gestellt. Ich messe mit Typometer und Fadenzähler und rechne laut und zügig in Cicero und Punkt des Duodezimalsystems. Der Bub meint: »Bei dir lerne ich rechnen.« – »Du kannst wahrscheinlich schon rechnen.« – »Nein.« Wir stellen fest, daß er durchaus weiß, was eins und eins ergibt, und vertiefen müssen wir das jetzt nicht. »Ich kann alles bei dir lernen.« Das Kind beherrscht, wie man sieht, die Klaviatur des Kompliments. Dann wird die Auflage gedruckt.

Beim späteren Spiel mit Matchbox meint der Junge, daß ich sehr viel besitze. Sehr viel gute Dinge, um etwas damit zu machen. An Spielzeug ist das Kind nicht arm, aber in einer Werkstatt werden die Dinge verwandelt. Aus einem Stück Wellpappe wird eine Brücke. Aus einem Holzklotz eine Absperrung. Papierschnipsel bekommen ein Loch mit der Ahle und werden Bauteile für den Kran. Klebt man zwei Kartonstücken zusammen und falzt die Ränder nach oben, bekommt man einen langen Anhänger für den Kran. Es könnte sein, daß hier alles nur ein Rohmaterial ist. Das ist eine wichtige Lehre: die Dinge anschauen und ihnen ansehen, was man aus ihnen machen kann.

Gesellschaftliche Fragen: Was vergeben wir uns, wenn wir die Arbeit und die vermeintlich Unbeteiligten so voneinander abgrenzen, wie wir es tun. Jede Werkstatt, ob darin nun Krawatten gereinigt werden oder Schuhe besohlt und geputzt oder Schlüssel geschliffen oder Brot gebacken oder Suppe gekocht oder eine Socke gestopft oder ein Bild gemalt oder ein Schemel repariert, ist eine Offizin, ein Ort, an dem etwas gemacht wird. Selbst ein Supermarkt als Ort des Handels ist an sich eine interessante Stätte. Früher waren die Wohnstuben und Küchen Werkstätten, auch die Höfe und Keller. Mit Fertignahrung und Wegwerfkleidung hat das Heim einen bedeutenden Teil seiner Funktion als Offizin verloren. Dafür gibt es Bildschirme, auf denen kann man sich lustige Filme anschauen, in denen Werkstätten oder Fabriken vorkommen.

Es ist durchaus romantisch, wenn ein Kind auf einer Leiter sitzt und das Werkstatt-Treiben anschaut und kommentiert und erfragt. Man denkt sich als Erwachsener vielleicht: der Druckerei-Onkel mit seinen Krawatten und Fliegen, die blaue Schürze, die Lesebrille – ein Meister Eder! Während ich in der Tat glücklich über jede dieser Minuten durch meine Bilderbuchwerkstatt stapfe, denke ich mir: Familien können das zu Hause haben, beim Kochen sogar jeden Tag. Man muß nur selbst etwas tun wollen, möglichst auch Freude daran haben, erst dann wird es für Kinder interessant. Kinder kommen und gehen, tun ein wenig mit und lassen es wieder liegen und können beim übernächsten Mal etwas, das uns verblüfft. Sie sind sich nach meiner Erfahrung darin alle ähnlich. – Ich kenne zwei Neunjährige, die können einen Kuchen backen. Ohne Backmischung oder Fertigteig. Ihre Mutter ist eine grandiose Köchin. – Es liegt wohl von Anfang an in uns, daß wir mittun wollen, daß wir verstehen wollen, wie sich Dinge bilden und wie man Dinge erschafft. Und es liegt leider auch an uns, wenn wir das dem Nachwuchs vorenthalten mit der unsäglich irrigen Begründung, daß wir ihn so besser darauf vorbereiten können, erwachsen zu sein, also wohl nichts mehr selbst machen zu können. Mit langen Aufenthalten in Kinder-Einrichtungen. Mit fertigem Spielzeug in Kinderzimmern. In einer pädagogischen Situation lassen sich solche Momente aber nicht erschaffen: ein Kind auf einer Leiter in einem Maschinenraum, in dem jemand seinem Beruf nachgeht und sich zusehen läßt und das Kind Rechnen lernen will.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [3]

Kinder in der Druckerei – Mit Bleisatz gegen LRS · 6. Oktober 2016

Das Kürzel LRS bezeichnet dreierlei: Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, -störung oder -schwäche. Dieses Phänomen soll vorliegen, wenn die Leistungen eines Kindes im Lesen und Schreiben oder einem von beiden deutlich unter dem Niveau der Altersnorm, der Schulklassennorm oder der gemessenen Intelligenz und daran geknüpfter Erwartungen liegen. Die Fachleute sind sich über die genaue Definition nicht einig; hier und da wird auch über genetische Bedingungen von Legasthenie oder physische und psychische Voraussetzungen für diese Probleme gesprochen. Einig sind sich die Fachleute aber über den Tatbestand der Normabweichung. LRS ist also, einfach ausgedrückt, wenn jemand schlechter lesen und schreiben kann, als seine Umwelt es von ihm erwartet.

Wenn dem Kind mit schlechten Lese- und Rechtschreibfertigkeiten in der Schulkarriere Entwicklungswege versperrt werden, wenn die Eltern unzufrieden sind und das Kind darunter leidet, wenn es von Mitschülern oder Freunden oder Verwandten für seine minderen Leistungen beim Lesen und Schreiben verhöhnt und ausgelacht wird, dann sollte überlegt werden, dem Kind zu helfen, seine Lesefähigkeit und sein Schreibenkönnen zu verbessern, ganz gleich, wie man die Probleme mit der Schriftsprache nennt.

Ob die Abweichung von der Norm rechtfertigt, die nach dieser Vorstellung mangelhafte Leistung des Kindes als Schwierigkeit, Störung, Schwäche oder gar Krankheit einzuordnen, sei dahingestellt. Ich halte es nicht für sinnvoll, diese Kategorien zu bemühen, weil die Entwicklungsunterschiede von Kindern deutlich über die starren Vorstellungen von Klassenstufen hinausreichen. Von bis zur vier Jahren Entwicklungsunterschied sprechen Fachleute bei Grundschülern, und der Entwicklungsprozeß verläuft freilich nicht auf allen zu entwickelnden Feldern gleichmäßig.

Mit der Druckerei und der Bleisatztechnik von Gutenberg möchte ich einen neuen Zugang zur Schriftsprache anbieten, und ich bin überzeugt davon, diesen Zugang jedem Kind eröffnen zu können.

Das Konzept wird in diesem PDF ausgeführt.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [2]

Attraktive Unordnung · 29. Mai 2015

Gelegentlich bringen Besucher ihre Kinder in meine Werkstatt mit. Die ganz kleinen liegen in warmen Tüchern und äußern keine Meinung. Manche der älteren finden die Werkstatt wenig interessant und wollen rasch wieder fort. Und manchmal gibt es Kinder, denen steht nach wenigen Augenblicken ins Gesicht geschrieben, wie enorm interessant sie dieses Ambiente finden.

Gelegentlich bringen Besucher ihre Kinder in meine Werkstatt mit. Die ganz kleinen liegen in warmen Tüchern und äußern keine Meinung. Manche der älteren finden die Werkstatt wenig interessant und wollen rasch wieder fort. Und manchmal gibt es Kinder, denen steht nach wenigen Augenblicken ins Gesicht geschrieben, wie enorm interessant sie dieses Ambiente finden.

Was genau finden sie eigentlich so interessant? Es sind auch die kleinen Buchstaben, aber dabei handelt es sich um eine schwierig aussehende Materie. Winzige Buchstaben haufenweise in Kästen, na schön. Das ist durchaus auch mal ganz interessant, reißt einen aber nicht vom Hocker.

Was genau finden sie eigentlich so interessant? Es sind auch die kleinen Buchstaben, aber dabei handelt es sich um eine schwierig aussehende Materie. Winzige Buchstaben haufenweise in Kästen, na schön. Das ist durchaus auch mal ganz interessant, reißt einen aber nicht vom Hocker.

Alle Dienstleistungsgespräche laufen aus Sicht des Dienstleisters mit einer gewissen Routine ab. Ob das Ärzte, Schlosser oder Drucker sind. Überraschende Fragen haben sie kaum zu gewärtigen. Diese Gesprächsroutine gibt dem Dienstleister ausreichend Möglichkeiten zur Parallelbeobachtung. Er kann auch noch an etwas anderes denken, wenn er über etwas spricht, das er auswendig kennt, über das er schon unzählige Male gesprochen hat.

Alle Dienstleistungsgespräche laufen aus Sicht des Dienstleisters mit einer gewissen Routine ab. Ob das Ärzte, Schlosser oder Drucker sind. Überraschende Fragen haben sie kaum zu gewärtigen. Diese Gesprächsroutine gibt dem Dienstleister ausreichend Möglichkeiten zur Parallelbeobachtung. Er kann auch noch an etwas anderes denken, wenn er über etwas spricht, das er auswendig kennt, über das er schon unzählige Male gesprochen hat.

Während der Drucker also über Papier, Schrift, Prägung, Farbe berichtet, hat er Gelegenheit, seine Besucher zu beobachten. Das ist für Beratungsgespräche auch wichtig, weil Kommunikation nicht nur über Sprache stattfindet, sondern auch über Mimik und Gestik, weil der Berater auch aus dem Gesamtbild seines Gesprächspartners Informationen filtert, die in die Beratung einfließen.

Während der Drucker also über Papier, Schrift, Prägung, Farbe berichtet, hat er Gelegenheit, seine Besucher zu beobachten. Das ist für Beratungsgespräche auch wichtig, weil Kommunikation nicht nur über Sprache stattfindet, sondern auch über Mimik und Gestik, weil der Berater auch aus dem Gesamtbild seines Gesprächspartners Informationen filtert, die in die Beratung einfließen.

Aber auch das ist schon eine Routine, die nicht die komplette Aufmerksamkeit des Beraters bindet. Man kann auch nebenher noch den stillen Besuchern zuschauen und ihren Blicken folgen. Und manche Kinder schauen die Werkstatt auf eine Weise an, daß ich mir einbilde, auch ihren Gedankengängen ein wenig folgen zu können. Mir ist aufgefallen, daß ihr Interesse Schauplätzen gilt, die für mich Nebenbilder abgeben. Sie begutachten Orte, die ich gar nicht mehr wahrnehme.

Aber auch das ist schon eine Routine, die nicht die komplette Aufmerksamkeit des Beraters bindet. Man kann auch nebenher noch den stillen Besuchern zuschauen und ihren Blicken folgen. Und manche Kinder schauen die Werkstatt auf eine Weise an, daß ich mir einbilde, auch ihren Gedankengängen ein wenig folgen zu können. Mir ist aufgefallen, daß ihr Interesse Schauplätzen gilt, die für mich Nebenbilder abgeben. Sie begutachten Orte, die ich gar nicht mehr wahrnehme.

Das sind die unübersichtlichen Plätze. Materialhaufen. Werkzeugansammlungen. Die größte Attraktivität ist die Unordnung. Sie verspricht Forschungsgebiete und Unterhaltung. So etwas gibt es in ordentlichen Haushalten nicht. Und offenbar sagt hier niemand diesem Drucker, daß er seine Zimmer mal aufräumen soll. Das sieht nach einem durchaus angenehmen Dasein aus.

Das sind die unübersichtlichen Plätze. Materialhaufen. Werkzeugansammlungen. Die größte Attraktivität ist die Unordnung. Sie verspricht Forschungsgebiete und Unterhaltung. So etwas gibt es in ordentlichen Haushalten nicht. Und offenbar sagt hier niemand diesem Drucker, daß er seine Zimmer mal aufräumen soll. Das sieht nach einem durchaus angenehmen Dasein aus.

In den nebenstehenden Fotos habe ich aufgezeichnet, wo die Blicke dieser Kinder hängenbleiben. Manchmal gehen sie vorsichtig herum und schauen, manchmal bleiben sie auf einem Stuhl sitzen und lassen die Bilder auf sich wirken.

In den nebenstehenden Fotos habe ich aufgezeichnet, wo die Blicke dieser Kinder hängenbleiben. Manchmal gehen sie vorsichtig herum und schauen, manchmal bleiben sie auf einem Stuhl sitzen und lassen die Bilder auf sich wirken.

Solche Plätze gibt es heute nur noch wenige. Früher bot das Arbeitsleben der Erwachsenen viel mehr Unterhaltung. Es gab viel mehr Werkstätten und sogar Fabriken mitten in der Stadt. Noch vor 40 Jahren, als ich Kind war, wurde die Kneipe vis-à-vis unserer Wohnung von Pferdefuhrwerken mit Bierfässern beliefert, die von lederbeschürzten kräftigen Herren auf einer kleinen Rampe vom Wagen in eine Kellerluke gerollt wurden, während die Pferde einen Hafersack vor die Mäuler gehängt bekamen und ihre Äppel fallen ließen.

Solche Plätze gibt es heute nur noch wenige. Früher bot das Arbeitsleben der Erwachsenen viel mehr Unterhaltung. Es gab viel mehr Werkstätten und sogar Fabriken mitten in der Stadt. Noch vor 40 Jahren, als ich Kind war, wurde die Kneipe vis-à-vis unserer Wohnung von Pferdefuhrwerken mit Bierfässern beliefert, die von lederbeschürzten kräftigen Herren auf einer kleinen Rampe vom Wagen in eine Kellerluke gerollt wurden, während die Pferde einen Hafersack vor die Mäuler gehängt bekamen und ihre Äppel fallen ließen.

Der Gemüsehändler neben der Kneipe hatte einen dreirädrigen Lieferwagen, auf dem er Kartoffeln und Kohl und was es sonst so gab damals, transportierte. Auf sogenannten »Ameisen«, Miniatur-LKW, wurden Briketts ausgefahren und von Männern in Schürzen und schwarzgefleckten Gesichtern in die Häuser getragen. Koks wurde einfach auf die Straße gekippt und von Heizern mit riesigen Gabeln in Kellerluken oder auf Schubkarren befördert.

Der Gemüsehändler neben der Kneipe hatte einen dreirädrigen Lieferwagen, auf dem er Kartoffeln und Kohl und was es sonst so gab damals, transportierte. Auf sogenannten »Ameisen«, Miniatur-LKW, wurden Briketts ausgefahren und von Männern in Schürzen und schwarzgefleckten Gesichtern in die Häuser getragen. Koks wurde einfach auf die Straße gekippt und von Heizern mit riesigen Gabeln in Kellerluken oder auf Schubkarren befördert.

Im Keller zündete man Kerzen an, schummeriges Licht gab es nur in den feuchten Gängen. Matt grünlich schimmerte der fluoreszierende Leuchtanstrich aus Kriegszeiten, als die Keller auch Luftschutzräume waren. Jugendliche schraubten auf der Straße an Mopeds, Kinder spielten auf Höfen und Straßen. Sonnabends wurden von Männern auf der Straße Autos gewaschen. Polizisten regelten den Verkehr. Schornsteinfeger waren so schwarz und sahen mit ihren Kugelbesen und Leitern exakt so aus wie in den Kinderbüchern.

Im Keller zündete man Kerzen an, schummeriges Licht gab es nur in den feuchten Gängen. Matt grünlich schimmerte der fluoreszierende Leuchtanstrich aus Kriegszeiten, als die Keller auch Luftschutzräume waren. Jugendliche schraubten auf der Straße an Mopeds, Kinder spielten auf Höfen und Straßen. Sonnabends wurden von Männern auf der Straße Autos gewaschen. Polizisten regelten den Verkehr. Schornsteinfeger waren so schwarz und sahen mit ihren Kugelbesen und Leitern exakt so aus wie in den Kinderbüchern.

Wenn Straßenbahnen über Weichen fuhren, mußte der Fahrer aussteigen und sie mit einem riesigen Hebel umlegen. Die einzige Tätigkeit, bei der man Erwachsenen heute auf der Straße zuschauen kann, ist das Starren und Tippen auf ihren Taschentelefonen. Wenn man mal einen Geldtransporter und einen Mann mit einer großen Kassette dazu sieht, ist das schon ein Ereignis.

Wenn Straßenbahnen über Weichen fuhren, mußte der Fahrer aussteigen und sie mit einem riesigen Hebel umlegen. Die einzige Tätigkeit, bei der man Erwachsenen heute auf der Straße zuschauen kann, ist das Starren und Tippen auf ihren Taschentelefonen. Wenn man mal einen Geldtransporter und einen Mann mit einer großen Kassette dazu sieht, ist das schon ein Ereignis.

Wenn ich diese Bilder aus meiner Werkstatt so anschaue, dann finde ich, daß sich meine Mutter ihre Versuche, mich zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen, etwas sparsamer hätte unternehmen können. Mein Ordnungssystem hat sich nie geändert. Ich finde, was ich brauche. Die Arbeit wird heute genauso ordentlich gemacht, wie ich früher meine Spielzeugstädte auf dem Teppich errichtete. Mein System funktioniert.

Wenn ich diese Bilder aus meiner Werkstatt so anschaue, dann finde ich, daß sich meine Mutter ihre Versuche, mich zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen, etwas sparsamer hätte unternehmen können. Mein Ordnungssystem hat sich nie geändert. Ich finde, was ich brauche. Die Arbeit wird heute genauso ordentlich gemacht, wie ich früher meine Spielzeugstädte auf dem Teppich errichtete. Mein System funktioniert.

Und das Wunderbare ist: Wenn ich mich in meiner Werkstatt umschaue und versuche, sie mit den Augen des Kindes zu sehen, das ich einmal war, so ist es mein ganz wunderbarer Spielplatz mit seiner eigenen Ordnung. Die Versalien werden so eifrig und mit Sorgfalt ausgeglichen wie früher die Spielzeugautos auf dem Teppich säuberlich parkten. Wo es nötig ist, herrscht gar penible Ordnung. Die Setzkästen sind in Schuß und wohlsortiert, die Stehsatzmenge hält sich in Grenzen, die Regale mit Blindmaterial könnten nicht ordentlicher sein, die Maschinen sind geölt, die Druckfarben übersichtlich gestapelt. Dazwischen gibt es die fotografierten Haufen. Schlachtfelder nennt man sie in Kinderzimmern. Natürlich müssen diese Haufen immer mal wieder aufgeräumt werden, aber nur, wenn es für die Arbeit nötig ist, nicht allwöchentlich aus Prinzip.

Und das Wunderbare ist: Wenn ich mich in meiner Werkstatt umschaue und versuche, sie mit den Augen des Kindes zu sehen, das ich einmal war, so ist es mein ganz wunderbarer Spielplatz mit seiner eigenen Ordnung. Die Versalien werden so eifrig und mit Sorgfalt ausgeglichen wie früher die Spielzeugautos auf dem Teppich säuberlich parkten. Wo es nötig ist, herrscht gar penible Ordnung. Die Setzkästen sind in Schuß und wohlsortiert, die Stehsatzmenge hält sich in Grenzen, die Regale mit Blindmaterial könnten nicht ordentlicher sein, die Maschinen sind geölt, die Druckfarben übersichtlich gestapelt. Dazwischen gibt es die fotografierten Haufen. Schlachtfelder nennt man sie in Kinderzimmern. Natürlich müssen diese Haufen immer mal wieder aufgeräumt werden, aber nur, wenn es für die Arbeit nötig ist, nicht allwöchentlich aus Prinzip.

Diese Überlegungen führen mich weiter. Was habe ich mir damals, vielleicht als Acht- oder Zehnjähriger, eigentlich vorgestellt, wie ich als Erwachsener einmal sein würde? Ich hatte Ideen, Kinderideen. Ich sah meinen Vater, einen leitenden Journalisten, und mir gefiel seine Arbeit. Mir gefiel auch, was die Grafiker in seiner Redaktion taten oder die Kollegen in dem Verlag, wo meine Mutter arbeitete. Aber das Erwachsensein war etwas unvorstellbar Fernes. Ein fremdes Leben. Ich meinte, ich würde nicht mehr ich selbst sein. Ich würde mich nicht nur äußerlich in einen ganz anderen Menschen verwandeln, der Dinge tut, die Erwachsene tun. Ich würde auch erwachsen denken. Ich würde vernünftig werden, was immer das war, das wüßte ich dann. Ich würde gewiß auch sehr ordentlich werden, wie sich die Erwachsenen das vorstellten. Wie diese Metamorphose vor sich gehen sollte, konnte ich mir nicht denken. Es kamen auch immer noch Laufbahnen als erfolgreicher Detektiv oder als berühmter Schriftsteller in Frage. Vor allem dachte ich, würde das Leben sehr leicht werden, weil man sich alles aussuchen kann, wenn man erwachsen ist. Man muß nicht morgens in die Schule gehen, die man nicht mag, sondern geht einer ausgesuchten Beschäftigung nach, für die man sehr viel Geld bekommt. Also viel mehr als das wöchentliche Taschengeld. Und man kann Schokolade essen, wann und in welchen Mengen man es für richtig hält. Und abends so lange lesen und fernsehen, wie man möchte.

Auch daran schließt sich eine Frage an: Bin ich ein Erwachsener geworden, mit dem ich als Kind zufrieden gewesen wäre? Einerseits: Nein. Die kindlichen Forderungen an das Erwachsensein sind kaum erfüllbar. Es hat keine wunderbare Verzauberung gegeben, sondern ein manchmal zähes, auch schwieriges, manchmal auch lustiges und flottes Erwachsenwerden. Der Vorsprung besteht nur in Erfahrung, und keine einzige wird einem hübsch verpackt geschenkt. Man wird kein ganz anderer, man schleppt sich immer mit herum. Andererseits: Ja. Auch wenn ich kein Detektiv geworden bin, es nicht einmal versucht habe, so sehe ich heute an den eingangs geschilderten Kinderbeobachtungen, daß ich ein bedeutendes Vermögen um mich angehäuft habe. Es gibt in meiner Werkstatt, meinem täglichen Lebensraum, diese attraktiven interessanten Haufen. Den Papiersack neben der Schneidemaschine mit den weichen Schnipseln, die zerbeulte Benzinkanne, die durcheinanderliegenden Werkzeuge, diese Räume, in denen Berge von Dingen liegen, mit denen ich etwas machen kann. Schade, daß ich mir nicht durch die Jahrzehnte rückwärts auf den Rücken klopfen kann und sagen: Knirps, mach dir keine Sorgen, du wirst in vierzig Jahren immer noch so hübsch spielen, nur sind es dann keine kleinen Autos mehr auf dem Teppich, sondern Buchstaben und große Maschinen, und dazu kannst du nach Belieben Schokolade essen, bis dir übel davon wird. Eine sehr erfolgreiche Karriere. Ich kann nur heutigen Knirpsen, falls sie danach fragen sollten, einige Hoffnung machen: Solange du einen Willen hast, folge halbwegs unbeirrt deinen Interessen, dann stehen die Aussichten günstig, daß es recht hübsch wird als Erwachsener. Trotz Krampfadern, Rheuma, Gicht, Haarausfall, Schlaflosigkeit, Impotenz, Hämorrhoiden und was man als Erwachsener sonst an Schicksal zu tragen hat. Dafür mit Schokolade in rauhen Mengen – oder sauren Gurken, ganz nach Belieben.

— Martin Z. Schröder

Kinder machen Bücher (und ich auch eines) · 1. Mai 2015

Im April hatte ich sechs Zehnjährige aus einer benachbarten Grundschule zu Gast. Diese Schule veranstaltet einmal jährlich eine Woche ein Fest schöpferischer Arbeit. Da wird gefilzt, getanzt, gemalt, geschnitzt, und dieses Jahr wurde auch geschrieben, gesetzt, gedruckt, gebunden. Am Ende des vierten Tages saßen wir vor den fertigen Druckbogen.

Im April hatte ich sechs Zehnjährige aus einer benachbarten Grundschule zu Gast. Diese Schule veranstaltet einmal jährlich eine Woche ein Fest schöpferischer Arbeit. Da wird gefilzt, getanzt, gemalt, geschnitzt, und dieses Jahr wurde auch geschrieben, gesetzt, gedruckt, gebunden. Am Ende des vierten Tages saßen wir vor den fertigen Druckbogen.

Bis dahin hatten meine Gäste sich Texte ausgedacht, sie Buchstabe für Buchstabe aus dem Setzkasten gesetzt, Abzüge gemacht, Korrektur gelesen. Linolschnitte wurden angefertigt, Papier zugeschnitten, Umschläge gerillt, Texte und Linolschnitte gedruckt. Zwischendurch waren wir auch mal auf dem Spielplatz, und während der Arbeit gab es genug Pausen, um die Schaukel im Garten neben der Druckerei vor dem Einrosten zu bewahren.

Bis dahin hatten meine Gäste sich Texte ausgedacht, sie Buchstabe für Buchstabe aus dem Setzkasten gesetzt, Abzüge gemacht, Korrektur gelesen. Linolschnitte wurden angefertigt, Papier zugeschnitten, Umschläge gerillt, Texte und Linolschnitte gedruckt. Zwischendurch waren wir auch mal auf dem Spielplatz, und während der Arbeit gab es genug Pausen, um die Schaukel im Garten neben der Druckerei vor dem Einrosten zu bewahren.

Die Titelfindung war nicht ganz leicht, denn das Buch enthält Texte über einen netten Wolf in der Wildnis, einen Tassenkuchen (Cupcake), einen jungen Feuerwehrmann, Basketball und Yu-Gi-Oh, ein mir bislang unbekanntes Kartenspiel.

Die Titelfindung war nicht ganz leicht, denn das Buch enthält Texte über einen netten Wolf in der Wildnis, einen Tassenkuchen (Cupcake), einen jungen Feuerwehrmann, Basketball und Yu-Gi-Oh, ein mir bislang unbekanntes Kartenspiel.

An den ersten beiden Tagen war es für mich fast zu anstrengend. Ich hatte eine ganze Weile nicht mit Kindern gearbeitet und war überrascht von der Kraft der Spontaneität, die Zehnjährigen innewohnt und die mit dem Perfektionsdrang eines Druckers nicht ganz leicht unter einen Hut zu bringen ist. Aber am dritten Arbeitstag hatte ich mich schon daran gewöhnt, zumal die Kinder einen starken Willen zur guten Stimmung ausstrahlen, dem ich mich nicht entziehen konnte. Es hat dann nach der Eingewöhnung auch mir richtig Spaß gemacht, und ein paar Druckfehler habe ich eben übersehen. Auch meine Gäste zeigten sich am Ende höchst zufrieden und bedauerten, daß es nach fünf Tagen vorbei war.

An den ersten beiden Tagen war es für mich fast zu anstrengend. Ich hatte eine ganze Weile nicht mit Kindern gearbeitet und war überrascht von der Kraft der Spontaneität, die Zehnjährigen innewohnt und die mit dem Perfektionsdrang eines Druckers nicht ganz leicht unter einen Hut zu bringen ist. Aber am dritten Arbeitstag hatte ich mich schon daran gewöhnt, zumal die Kinder einen starken Willen zur guten Stimmung ausstrahlen, dem ich mich nicht entziehen konnte. Es hat dann nach der Eingewöhnung auch mir richtig Spaß gemacht, und ein paar Druckfehler habe ich eben übersehen. Auch meine Gäste zeigten sich am Ende höchst zufrieden und bedauerten, daß es nach fünf Tagen vorbei war.

Dieses Bild zeigt den Grund dafür, warum die Blogeinträge in den letzten Monaten spärlich geworden sind. An diesem Buch arbeite ich schon seit bald fünf Jahren immer mal wieder, aber nachdem ich den Verlag gebeten habe, mich unter Termindruck zu setzen, ist es nun geschrieben und wird zur Zeit überarbeitet. Manche Fragen erwiesen sich als harte Nuß. Woran, beispielsweise, erkennt ein Typograf, ob eine Druckschrift gut ist. Was bedeutet Schönheit in Bezug auf Schrift? In jedem Beruf gibt es Kenntnisse, die in Lehrbüchern nur gestreift werden, die sich durch Erfahrung mitteilen. »Implizites Wissen« nennen das Soziologen. Von diesem Detailwissen, diesen kleinen Berufsgeheimnissen habe ich einige genauer untersucht. Meine Handgriffe protokolliert und danach für dieses Buch allgemeinverständlich erklärt. Das war viel Arbeit, und damit waren die Abende und Wochenenden des letzten Jahres ausgefüllt. Jetzt wird also lektoriert und verbessert, und im Herbst soll dann ein schönes Buch fertig sein. HIER kann man einen Blick auf die erste Ankündigung des Verlages werfen.

Dieses Bild zeigt den Grund dafür, warum die Blogeinträge in den letzten Monaten spärlich geworden sind. An diesem Buch arbeite ich schon seit bald fünf Jahren immer mal wieder, aber nachdem ich den Verlag gebeten habe, mich unter Termindruck zu setzen, ist es nun geschrieben und wird zur Zeit überarbeitet. Manche Fragen erwiesen sich als harte Nuß. Woran, beispielsweise, erkennt ein Typograf, ob eine Druckschrift gut ist. Was bedeutet Schönheit in Bezug auf Schrift? In jedem Beruf gibt es Kenntnisse, die in Lehrbüchern nur gestreift werden, die sich durch Erfahrung mitteilen. »Implizites Wissen« nennen das Soziologen. Von diesem Detailwissen, diesen kleinen Berufsgeheimnissen habe ich einige genauer untersucht. Meine Handgriffe protokolliert und danach für dieses Buch allgemeinverständlich erklärt. Das war viel Arbeit, und damit waren die Abende und Wochenenden des letzten Jahres ausgefüllt. Jetzt wird also lektoriert und verbessert, und im Herbst soll dann ein schönes Buch fertig sein. HIER kann man einen Blick auf die erste Ankündigung des Verlages werfen.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [2]

Vermögensbildung · 31. Oktober 2012

Der Chefbankier hat die Bank nach sich selbst benannt, deshalb heißt sie K-Bank. Wechselgeld hat der Neunjährige nicht drucken wollen, sondern sich an einem hübschen Bündel erfreut, das er auf dem Handtiegel gedruckt hat.

Der Chefbankier hat die Bank nach sich selbst benannt, deshalb heißt sie K-Bank. Wechselgeld hat der Neunjährige nicht drucken wollen, sondern sich an einem hübschen Bündel erfreut, das er auf dem Handtiegel gedruckt hat.

Ob K. jemanden findet, der die vom Bleisatz gedruckten Scheine akzeptiert? Es muß ja nicht in voller Höhe sein.

Ob K. jemanden findet, der die vom Bleisatz gedruckten Scheine akzeptiert? Es muß ja nicht in voller Höhe sein.

Auf diesem Foto sind die Rand-Ornamente zu sehen.

Auf diesem Foto sind die Rand-Ornamente zu sehen.

Das Wort EURO wurde aus der Bigband gesetzt.

Das Wort EURO wurde aus der Bigband gesetzt.

Und Hausschrift der K-Bank ist die Kavalier.

Und Hausschrift der K-Bank ist die Kavalier.

Hier ist die ganze Druckform zu sehen (die Ziffern sind aus schmalhalbfetter Futura gesetzt). In zwei Stunden wurden etwa fünfzigtausend Euro produziert. (Natürlich wird das Bargeld nicht in der Werkstatt gelagert.)

Hier ist die ganze Druckform zu sehen (die Ziffern sind aus schmalhalbfetter Futura gesetzt). In zwei Stunden wurden etwa fünfzigtausend Euro produziert. (Natürlich wird das Bargeld nicht in der Werkstatt gelagert.)

— Martin Z. Schröder

Kommentare [4]

Boy And Green · 9. Februar 2011

Neulich hatte ich einen jungen Menschen (elfjährig) aus dem Freundeskreis zu Besuch, der zwar seinem Vater eine Freude bereitete, indem wir gemeinsam einen Brief an diesen aus der Garamond setzten und druckten, aber solche privaten Nachrichten kann ich schlecht im Blog veröffentlichen.

Nun war der jüngere Bruder in der Werkstatt, neunjährig, und dieser ging auf meinen Vorschlag, einen Geheimdienstausweis herzustellen, mit Enthusiasmus ein. Am Ende des Tages stand seine berufliche Perspektive fest: Profikiller. Ich hoffe, nicht eines Tages dafür verantwortlich gemacht zu werden. Man kann an dem Namen des Geheimdienstes und der zusätzlichen Lizenz erkennen, wo die Verantwortung liegt.

Nun war der jüngere Bruder in der Werkstatt, neunjährig, und dieser ging auf meinen Vorschlag, einen Geheimdienstausweis herzustellen, mit Enthusiasmus ein. Am Ende des Tages stand seine berufliche Perspektive fest: Profikiller. Ich hoffe, nicht eines Tages dafür verantwortlich gemacht zu werden. Man kann an dem Namen des Geheimdienstes und der zusätzlichen Lizenz erkennen, wo die Verantwortung liegt.

Ich habe allerdings erst an den Fotoapparat gedacht, als Youli, mein halbgriechischer Besucher, meine Gummihandschuhe und die Farbskulptur entdeckt hatte.

Ich habe allerdings erst an den Fotoapparat gedacht, als Youli, mein halbgriechischer Besucher, meine Gummihandschuhe und die Farbskulptur entdeckt hatte.

Welche dann durch Farbreste, die schon viel zu lange herumstanden, eine weitere Schicht aufs Dach bekam.

Welche dann durch Farbreste, die schon viel zu lange herumstanden, eine weitere Schicht aufs Dach bekam.

Ich hatte dieses Werk schon mal gezeigt vor ein paar Jahren. Es ist meine Alterssicherung. Wenn ich in vielen Jahren (Klopf auf Holz) die Werkstatt verlasse, wird diese dann sehr hohe Skulptur an ein großes Auktionshaus geliefert und als Gegenwartskunst mit Geschichte zu einem Rekordpreis für einen Farbhaufen versteigert werden.

Ich hatte dieses Werk schon mal gezeigt vor ein paar Jahren. Es ist meine Alterssicherung. Wenn ich in vielen Jahren (Klopf auf Holz) die Werkstatt verlasse, wird diese dann sehr hohe Skulptur an ein großes Auktionshaus geliefert und als Gegenwartskunst mit Geschichte zu einem Rekordpreis für einen Farbhaufen versteigert werden.

Youli hat mitgeholfen, vielleicht gebe ich ihm später was ab vom Gewinn. Wenn er einst als Profikiller hinter schwedischen Gardinen schmoren wird, kann ich ihm ja ein paar Vitamintabletten zukommen lassen.

Youli hat mitgeholfen, vielleicht gebe ich ihm später was ab vom Gewinn. Wenn er einst als Profikiller hinter schwedischen Gardinen schmoren wird, kann ich ihm ja ein paar Vitamintabletten zukommen lassen.

Gedruckt haben wir aber auch, nämlich den oben erwähnten Ausweis. Leider habe ich den Bleisatz nicht fotografiert. Das Auge in der Mitte hatte Youli nämlich in meiner Dingbats-Sammlung in einem Kasten entdeckt.

Gedruckt haben wir aber auch, nämlich den oben erwähnten Ausweis. Leider habe ich den Bleisatz nicht fotografiert. Das Auge in der Mitte hatte Youli nämlich in meiner Dingbats-Sammlung in einem Kasten entdeckt.

Ich war der Meinung, das Auge sieht nicht gefährlich genug aus. Und habe dann auch noch den geschmolzenen Käse auf der 1909 erstmals gegossenen Bleischrift Schneekönigin der Gießerei Heinrich Hoffmeister in Leipzig ausgemalt. Die Titelschrift ist die Lichte Futura, und die Lizenz unten links wurde von Youli aus der Futura dreiviertelfett gesetzt.

Ich war der Meinung, das Auge sieht nicht gefährlich genug aus. Und habe dann auch noch den geschmolzenen Käse auf der 1909 erstmals gegossenen Bleischrift Schneekönigin der Gießerei Heinrich Hoffmeister in Leipzig ausgemalt. Die Titelschrift ist die Lichte Futura, und die Lizenz unten links wurde von Youli aus der Futura dreiviertelfett gesetzt.

Je länger der Tag voranschritt, desto besser kamen wir auf schlimme Ideen. Dieser Ausweis soll ja so aussehen, daß derjenige, der ihn ins Gesicht gehalten bekommt, nachdrücklich schockiert wird. Geheimdienstausweise, die wie Reisepässe aussehen, sind doch lächerlich. Das Auge wurde also noch blutunterlaufener, und die Schrift wurde mit grünem Schleim ausgestattet (woher der Gedanke kam, sieht man sicherlich an den ersten Fotos dieses Eintrages), auf welchen wir noch rote leuchtende Pickel setzten.

Je länger der Tag voranschritt, desto besser kamen wir auf schlimme Ideen. Dieser Ausweis soll ja so aussehen, daß derjenige, der ihn ins Gesicht gehalten bekommt, nachdrücklich schockiert wird. Geheimdienstausweise, die wie Reisepässe aussehen, sind doch lächerlich. Das Auge wurde also noch blutunterlaufener, und die Schrift wurde mit grünem Schleim ausgestattet (woher der Gedanke kam, sieht man sicherlich an den ersten Fotos dieses Eintrages), auf welchen wir noch rote leuchtende Pickel setzten.

Zum Schluß entdeckte Youli als weitere berufliche Perspektive noch das Dasein als Drucker und übte schon mal einen seriösen Gesichtsausdruck bei der Arbeit am Pedaltiegel. Ich meine, das kann was werden. Ob die Perspektiven lohnender sind als die des Profikillers, kann ich allerdings nicht beurteilen, unter meinen Kunden hat sich noch keiner enttarnt.

Zum Schluß entdeckte Youli als weitere berufliche Perspektive noch das Dasein als Drucker und übte schon mal einen seriösen Gesichtsausdruck bei der Arbeit am Pedaltiegel. Ich meine, das kann was werden. Ob die Perspektiven lohnender sind als die des Profikillers, kann ich allerdings nicht beurteilen, unter meinen Kunden hat sich noch keiner enttarnt.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [3]

Ein Buch! Ein Buch! · 17. Juli 2009

Die Ferien haben schon begonnen, ich komme erst jetzt dazu, einen  Bericht über Dales fertige Arbeit nachzureichen. Es war dann am Ende doch so viel an seinem Büchlein zu tun, daß er am Wochenende außerhalb des Schul-Kurses in die Werkstatt kam. Die Druckbogen hatten wir schon gefalzt, jetzt trug Dale sie zusammen und steckte sie ineinander, dann rillte er den gedruckten Umschlag und steckte die Druckbogen ein.

Bericht über Dales fertige Arbeit nachzureichen. Es war dann am Ende doch so viel an seinem Büchlein zu tun, daß er am Wochenende außerhalb des Schul-Kurses in die Werkstatt kam. Die Druckbogen hatten wir schon gefalzt, jetzt trug Dale sie zusammen und steckte sie ineinander, dann rillte er den gedruckten Umschlag und steckte die Druckbogen ein.

Und dann ging es ans Binden. 49 Exemplare, das ist viel Arbeit, zumal für jemanden, der vor nicht langer Zeit zehn Jahre alt geworden ist. Ich habe erst mit der Ahle Löcher vorgestochen, dann haben wir gemeinsam die Bücher gebunden. Drei Löcher, der Faden geht in der Mitte von außen nach innen, dann aus einem der äußeren Löcher nach außen, durch das dritte Loch wieder nach innen und in der Mitte erneut nach außen.

Und dann ging es ans Binden. 49 Exemplare, das ist viel Arbeit, zumal für jemanden, der vor nicht langer Zeit zehn Jahre alt geworden ist. Ich habe erst mit der Ahle Löcher vorgestochen, dann haben wir gemeinsam die Bücher gebunden. Drei Löcher, der Faden geht in der Mitte von außen nach innen, dann aus einem der äußeren Löcher nach außen, durch das dritte Loch wieder nach innen und in der Mitte erneut nach außen.

Und zwischen den beiden außen aus dem mittleren Loch guckenden Fäden wird der am Rücken durchlaufende Faden verknotet. Die Enden werden abgeschnitten.

Und zwischen den beiden außen aus dem mittleren Loch guckenden Fäden wird der am Rücken durchlaufende Faden verknotet. Die Enden werden abgeschnitten.

Zum Schluß wird das Buch in der Schneidemaschine an den drei offenen Seiten beschnitten.

Zum Schluß wird das Buch in der Schneidemaschine an den drei offenen Seiten beschnitten.

Und dann hält man die Frucht einer Arbeit in der Hand, die sich über ein halbes Jahr hinzog. Der junge Dichter, Setzer, Drucker und Buchbinder in Personalunion hatte nun aber auch die Grenzen seiner Geduld erreicht. Wir sind beide sehr zufrieden mit dem Werk, und stolz auch.

Und dann hält man die Frucht einer Arbeit in der Hand, die sich über ein halbes Jahr hinzog. Der junge Dichter, Setzer, Drucker und Buchbinder in Personalunion hatte nun aber auch die Grenzen seiner Geduld erreicht. Wir sind beide sehr zufrieden mit dem Werk, und stolz auch.

Der Nachname ist auf diesem Bild geschwärzt, weil ich den Datenschutz gerade so junger Menschen wichtiger finde als das Foto der Buchseite. Man muß nicht schon so jung von Suchmaschinen erfaßt werden.

Der Nachname ist auf diesem Bild geschwärzt, weil ich den Datenschutz gerade so junger Menschen wichtiger finde als das Foto der Buchseite. Man muß nicht schon so jung von Suchmaschinen erfaßt werden.

Jetzt zeigt sich, daß die Planung aufgeht und der Linolschnitt “Schneeflocke” neben das Wintergedicht gelangt.

Jetzt zeigt sich, daß die Planung aufgeht und der Linolschnitt “Schneeflocke” neben das Wintergedicht gelangt.

Die meisten sind Naturgedichte, dazwischen finden sich aber auch ein dadaistischer Vers und diese Alliteration. Oder ist es ein Tautogramm? Oder ein Stabreim? Oder all das zugleich?

Die meisten sind Naturgedichte, dazwischen finden sich aber auch ein dadaistischer Vers und diese Alliteration. Oder ist es ein Tautogramm? Oder ein Stabreim? Oder all das zugleich?

Der etwas erschöpfte Schöpfer macht sich mit dem Gefühl vertraut, einen Stapel eigener Bücher in der Hand zu halten. 15 Exemplare gelangen in den Verkauf. Das Werk ist für 8 Euro in der Werkstatt zu haben, nur dort, nicht per Versand.

Der etwas erschöpfte Schöpfer macht sich mit dem Gefühl vertraut, einen Stapel eigener Bücher in der Hand zu halten. 15 Exemplare gelangen in den Verkauf. Das Werk ist für 8 Euro in der Werkstatt zu haben, nur dort, nicht per Versand.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [1]

Produktdesign · 12. Juli 2009

Neulich war es sehr heiß, als ich meine Schüler von ihrer Schule abholte, und meinem Vorschlag, ihnen als erste Unterrichtsmaßnahme des Nachmittages ein Eis zu spendieren, wurde mit Wohlwollen entgegengetreten. In der Werkstatt dann war es zwar etwas kühler, aber ich hielt es für angebracht, zur Schonung unserer Nerven keinerlei Arbeitserwartung auszusprechen. G. wollte das erste Kapitel hören aus dem wunderbaren Buch von Franz Fühmann “Die Hälse der Pferde im Turm von Babel”, also las ich vor. Nachdem man sich bei dem Sprachspielkapitel um Wörter mit nur einem Vokal etwas erholt hatte, fing F. an eine Mappe für ihr bereits gedrucktes Briefpapier zu konstruieren, die wir binnen zwei Stunden sogar fertig hatten. Mit eingeklebter Lasche für die Briefbogen, gedrucktem Titel und rotem Band zum Schließen, das Mädchen hat Talent. G. freute es zu hören, daß seine DÜL-Karten Anklang gefunden haben. Und J. entwickelte erstaunlichen Einfallsreichtum im Produktdesign.

Keineswegs möchte ich hier eine Debatte über Kriegsspielzeug lostreten und merke nur dies an: Wer andern verbieten will, solches zu verwenden oder selbst zu bauen, unterrichtet in erster Linie nicht den Pazifismus, sondern, durch das Verbot, die Diktatur. Ich spreche in der Werkstatt auch Verbote und Gebote aus: man darf hier nicht rennen, beispielsweise, und man muß sich, wenn man Blei angefaßt hat, vor dem Keksverzehr die Hände waschen. Anweisungen, die mit Gefahrenabwehr begründet werden und für jeden einsichtig sind, also keine ideologischen oder Meinungsdiktate.

Als diese Maschinenpistole skizziert und gebaut wurde, aus Wellpappe und mit einem Cutter,  hätte ein Moralpädagoge vielleicht gute Gründe für Einsprüche. Aber Moral ist in deutlich gezogenen allgemeingültigen Grenzen vor allem: Privatsache. Kinder sind vollwertige Menschen, und es steht mir nicht zu, die moralischen Grenzen für sie nach eigenem Ermessen enger zu ziehen als allgemein üblich. Einst hab ich wie fast alle Buben sehr viel mit Plastikpistolen, Holzgewehren und Gummimessern hantiert — und mir ist echte körperliche Aggression heute so recht zuwider.

hätte ein Moralpädagoge vielleicht gute Gründe für Einsprüche. Aber Moral ist in deutlich gezogenen allgemeingültigen Grenzen vor allem: Privatsache. Kinder sind vollwertige Menschen, und es steht mir nicht zu, die moralischen Grenzen für sie nach eigenem Ermessen enger zu ziehen als allgemein üblich. Einst hab ich wie fast alle Buben sehr viel mit Plastikpistolen, Holzgewehren und Gummimessern hantiert — und mir ist echte körperliche Aggression heute so recht zuwider.

Ich war also moralisch unbeeindruckt, zumal Kinder in diesem Alter Wirklichkeit und Wirklichkeitskonstruktion (also Spiel) unterscheiden können, und dafür aber sehr angetan von der Geschicklichkeit, mit der hier gezeichnet und geschnitten wurde. Und als das Gewehr aus Wellpappe sich als zu flexibel erwies, griff sich mein humorvoller und geschickter Gast die Schablone und erfand derart ein Ding, das zugleich Waffe und Schild mit Sehschlitz ist. Was mich sehr amüsierte. Ausstellungen über Produktdesign an Hochschulen zeigen auch nichts anderes als solche Dummies.

— Martin Z. Schröder

DÜL gestartet · 1. Juli 2009

Neulich habe ich von DÜL berichtet. Der Unternehmensgründung von Gustav aus der Schülergruppe. In mehreren Druckgängen sind die Papiere der Firma nun fertiggestellt worden.

Neulich habe ich von DÜL berichtet. Der Unternehmensgründung von Gustav aus der Schülergruppe. In mehreren Druckgängen sind die Papiere der Firma nun fertiggestellt worden.

Gustav hatte die Idee, Fahrkarten zu drucken. Ich meinte, das Transportunternehmen, das diese Billetts ausgebe, sollte einen Namen haben.

“Dül”, schlug Gustav vor.

“Was soll das heißen?” fragte ich.

“Dül. Dül heißt Dül, ganz einfach, ist doch klar, was soll es sonst heißen, Dül eben”, erwiderte Gustav.

Ich wandte ein, daß dies als Wortschöpfung keinen Inhalt habe bzw. einen beliebigen. Ob es nicht eine Abkürzung sein könnte, und wenn, wofür?

Gustav mußte nicht lange grübeln. “Deutsche Übersichtslenkung”, schlug er vor.

Und ich spürte sofort, daß wir alle genau diese brauchen. Eine Übersichtslenkung bringt uns dorthin, wohin wir wollen. Eine Deutsche Übersichtslenkung wäre gar in der Lage, die Regierung überflüssig zu machen. Es ist vielleicht nicht ganz demokratisch. Oder alles andere als das. Aber wenn man die Übersicht hat und lenken kann, wozu braucht man das dann noch. DÜL erfüllt unsere Sehnsüchte nach Sicherheit, Gewißheit, heiler Zukunft.

Und ich spürte sofort, daß wir alle genau diese brauchen. Eine Übersichtslenkung bringt uns dorthin, wohin wir wollen. Eine Deutsche Übersichtslenkung wäre gar in der Lage, die Regierung überflüssig zu machen. Es ist vielleicht nicht ganz demokratisch. Oder alles andere als das. Aber wenn man die Übersicht hat und lenken kann, wozu braucht man das dann noch. DÜL erfüllt unsere Sehnsüchte nach Sicherheit, Gewißheit, heiler Zukunft.

“Könnten wir auf das Ticket auch einen Slogan drucken?”

“Einen was?”

“Einen werbenden Spruch. Haben alle Unternehmen. So was wie: Die Bahn — wir bringen Sie hin. Oder: Mercedes — Ihr guter Stern auf allen Wegen. In der Art.”

“DÜL — Wir bringen Sie auf jeden Stern”, sagte Gustav.

Einstweilen gibt es DÜL nur von Berlin Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof, und zwar in Wagen 6. Oder in sechs Wagen. Oder in einem über einer 6 schwebenden Waggon. DÜL legt sich da nicht fest. DÜL rechnet mit der Selbstdeutungskraft der Menschen. Aber man kommt mit DÜL gewiß übersichtlicher und gelenkter nach Köln als ohne.

Einstweilen gibt es DÜL nur von Berlin Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof, und zwar in Wagen 6. Oder in sechs Wagen. Oder in einem über einer 6 schwebenden Waggon. DÜL legt sich da nicht fest. DÜL rechnet mit der Selbstdeutungskraft der Menschen. Aber man kommt mit DÜL gewiß übersichtlicher und gelenkter nach Köln als ohne.

Und für dieses sichere Gefühl, von DÜL gelenkt zu werden, das sich nur einstellt, wenn man das Ticket besitzt, muß man nur 2 Euro berappen. Das DÜL-Ticket kann man mitbestellen, wenn man etwas anderes ordert und natürlich direkt in der Werkstatt erwerben. DÜL ist einzigartig, DÜL gibt es nur hier. Und die Auflage ist limitiert, 30 Stück oder so. Wer zur deutschen Elite gehören will, kommt ohne das DÜL-Ticket nicht aus. Greifen Sie jetzt zu, schon morgen könnte es zu spät sein, und man muß sich die Beförderung durchs unübersichtliche Leben ungelenkt erschleichen bzw. die von Berlin Hbf. nach Köln Hbf. Und wenn man das Ticket als Postkarte benutzt, denn die Rückseite läßt sich sehr gut beschreiben, kann man einem anderen Menschen Übersicht und Lenkung verschaffen, ist das nicht herrlich?

Und für dieses sichere Gefühl, von DÜL gelenkt zu werden, das sich nur einstellt, wenn man das Ticket besitzt, muß man nur 2 Euro berappen. Das DÜL-Ticket kann man mitbestellen, wenn man etwas anderes ordert und natürlich direkt in der Werkstatt erwerben. DÜL ist einzigartig, DÜL gibt es nur hier. Und die Auflage ist limitiert, 30 Stück oder so. Wer zur deutschen Elite gehören will, kommt ohne das DÜL-Ticket nicht aus. Greifen Sie jetzt zu, schon morgen könnte es zu spät sein, und man muß sich die Beförderung durchs unübersichtliche Leben ungelenkt erschleichen bzw. die von Berlin Hbf. nach Köln Hbf. Und wenn man das Ticket als Postkarte benutzt, denn die Rückseite läßt sich sehr gut beschreiben, kann man einem anderen Menschen Übersicht und Lenkung verschaffen, ist das nicht herrlich?

— Martin Z. Schröder

Kommentare [3]

DÜL · 17. Mai 2009

Als in dieser Woche meine jungen Schüler aus der benachbarten Grundschule wieder zu Besuch waren, stöhnte Gustav, er habe keine Idee. Dale setzte an seinem Buch, Johann eine Visitenkarte für seinen Vater, Freyja machte einen Linolschnitt, nur Gustav fiel nichts ein. Dann fiel ihm doch etwas ein. Und das gefällt mir so gut, daß ich ein wenig davon zeige. Ohne heute schon zu sagen, worum es sich handelt. Es wird großartig, dessen bin ich sicher.

Als in dieser Woche meine jungen Schüler aus der benachbarten Grundschule wieder zu Besuch waren, stöhnte Gustav, er habe keine Idee. Dale setzte an seinem Buch, Johann eine Visitenkarte für seinen Vater, Freyja machte einen Linolschnitt, nur Gustav fiel nichts ein. Dann fiel ihm doch etwas ein. Und das gefällt mir so gut, daß ich ein wenig davon zeige. Ohne heute schon zu sagen, worum es sich handelt. Es wird großartig, dessen bin ich sicher.

Verbunden mit dieser Drucksache, einer klassischen Akzidenz, die zum Kunstwerk werden wird, ist die Gründung eines Unternehmens namens DÜL. Gustav hat auch ein Signet dazu entworfen. Ich habe die Drucksache auch noch einmal skizziert, weil ich Gustav beim nächsten Kurstermin kleine Änderungen im Entwurf vorschlagen möchte. Wie es der Zufall gut mit uns meint, bekam ich kürzlich erst die Schrift Saphir ins Haus.

Verbunden mit dieser Drucksache, einer klassischen Akzidenz, die zum Kunstwerk werden wird, ist die Gründung eines Unternehmens namens DÜL. Gustav hat auch ein Signet dazu entworfen. Ich habe die Drucksache auch noch einmal skizziert, weil ich Gustav beim nächsten Kurstermin kleine Änderungen im Entwurf vorschlagen möchte. Wie es der Zufall gut mit uns meint, bekam ich kürzlich erst die Schrift Saphir ins Haus.

Die Pünktchen für Ä, Ö und Ü liegen gesondert bei, ich als Schriftsetzer soll mir nun aussuchen, wohin die Trema gesetzt werden?

Die Pünktchen für Ä, Ö und Ü liegen gesondert bei, ich als Schriftsetzer soll mir nun aussuchen, wohin die Trema gesetzt werden?

Das ist keine Aufgabe für einen Schriftsetzer.

Das ist keine Aufgabe für einen Schriftsetzer.

Und vielleicht überlasse ich diese Feinheit auch lieber Gustav.

Und vielleicht überlasse ich diese Feinheit auch lieber Gustav.

So sieht’s ein bißchen falsch aus, aber interessant.

So sieht’s ein bißchen falsch aus, aber interessant.

Das Firmenzeichen habe ich schon mal in Linoleum geschnitten. Ich weiß nicht, wie bedeutend DÜL in Zukunft sein wird, aber DÜL ist etwas, das jeder gut brauchen kann. Vor den Wahlen werden sich die Parteien um DÜL bemühen, aber auch jeder Wirtschaftskapitän würde sich freuen, ein wenig DÜL einsetzen zu dürfen. Und doch hat unser DÜL nur einen bestimmten, klar umrissenen Zweck und ist nur einmal gültig, dafür nach Belieben täglich, wenn man jemanden findet, der diesen Zweck erfüllt.

Das Firmenzeichen habe ich schon mal in Linoleum geschnitten. Ich weiß nicht, wie bedeutend DÜL in Zukunft sein wird, aber DÜL ist etwas, das jeder gut brauchen kann. Vor den Wahlen werden sich die Parteien um DÜL bemühen, aber auch jeder Wirtschaftskapitän würde sich freuen, ein wenig DÜL einsetzen zu dürfen. Und doch hat unser DÜL nur einen bestimmten, klar umrissenen Zweck und ist nur einmal gültig, dafür nach Belieben täglich, wenn man jemanden findet, der diesen Zweck erfüllt.

An meinem Linolschnitt hab ich noch ein wenig korrigiert.

An meinem Linolschnitt hab ich noch ein wenig korrigiert.

Leider ist mir die Spitze oben abgebrochen. Und das Band ist zu schmal geraten.

Leider ist mir die Spitze oben abgebrochen. Und das Band ist zu schmal geraten.

Ich bin gespannt, ob Gustav meine Arbeit für DÜL akzeptiert oder es selbst versuchen wird. Es wird ein wenig dauern, bis ich weiter über DÜL berichten kann, denn kommende Woche fällt der Kurs aus Gründen aus. Wer DÜL einsetzt, kennt sogar diese Gründe.

Ich bin gespannt, ob Gustav meine Arbeit für DÜL akzeptiert oder es selbst versuchen wird. Es wird ein wenig dauern, bis ich weiter über DÜL berichten kann, denn kommende Woche fällt der Kurs aus Gründen aus. Wer DÜL einsetzt, kennt sogar diese Gründe.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [1]

Na endlich! · 7. Mai 2009

Vor den Osterferien waren diese Karten von meinen jungen Schülern ja schon fertig, und ich hab es nicht geschafft, sie zu fotografieren für unser Angebot. Aber jetzt!

Vor den Osterferien waren diese Karten von meinen jungen Schülern ja schon fertig, und ich hab es nicht geschafft, sie zu fotografieren für unser Angebot. Aber jetzt!

Die Druckerey ist stolz, die Arbeiten von Gustav, Freyja und Robert präsentieren zu dürfen, nämlich selbstgedichtete Gedichte selbstillustriert und selbstgedruckt in limitierter Auflage:

Die Druckerey ist stolz, die Arbeiten von Gustav, Freyja und Robert präsentieren zu dürfen, nämlich selbstgedichtete Gedichte selbstillustriert und selbstgedruckt in limitierter Auflage:

Feuerwehr Ein 11-Worte-Gedicht von Gustav mit einem Linolschnitt von Robert.

Feuerwehr Ein 11-Worte-Gedicht von Gustav mit einem Linolschnitt von Robert.

Wenn man beim Linolschnitt erst beim Andruck merkt, daß man eine Nachtaufnahme geschnitten hat, fügt man einfach Mond und Sterne hinzu.

Wenn man beim Linolschnitt erst beim Andruck merkt, daß man eine Nachtaufnahme geschnitten hat, fügt man einfach Mond und Sterne hinzu.

Die Linien hat Gustav für handschriftliche Grüße vorgesehen.

Die Linien hat Gustav für handschriftliche Grüße vorgesehen.

Wiese Noch ein 11-Worte-Gedicht (Elfchen genannt) von Gustav

Wiese Noch ein 11-Worte-Gedicht (Elfchen genannt) von Gustav

mit einem Linolschnitt des Autors.

mit einem Linolschnitt des Autors.

mit einem Linolschnitt von der Dichterin eigener Hand.

mit einem Linolschnitt von der Dichterin eigener Hand.

Lieferung und Preis: 1,50 Euro brutto (also inkl. 19% MWSt.) per Stück inklusive gefüttertes Kuvert, 1,20 Euro ohne Kuvert. Keine Mindestabnahme. Verpackung und Versand: 4,00 Euro. Nur solange der Vorrat reicht, keine Nachdrucke, der Bleisatz ist abgelegt, es sind nur wenige Exemplare vorhanden, etwa 30 Stück.

Lieferung und Preis: 1,50 Euro brutto (also inkl. 19% MWSt.) per Stück inklusive gefüttertes Kuvert, 1,20 Euro ohne Kuvert. Keine Mindestabnahme. Verpackung und Versand: 4,00 Euro. Nur solange der Vorrat reicht, keine Nachdrucke, der Bleisatz ist abgelegt, es sind nur wenige Exemplare vorhanden, etwa 30 Stück.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [4]

Gußfrisch und frisch geschnitten · 20. April 2009

Derzeit ist so viel Betrieb in der Werkstatt, daß ich kaum Zeit finde, davon zu erzählen. Ich muß Notizen machen und später etwas nachholen.  Heute zeige ich zuerst noch eines der Ornamente aus Leipzig vom Druckkunstmuseum, das mir ausnehmend gut gefällt und das ich zusammen mit einer Schriftprobe gedruckt habe. Zwei beinahe gußfrische Grade der Compliment kaufte ich vor ein paar Wochen vom führenden deutschen (wenn nicht gar westauropäischen) Bleisatzhändler Georg Kraus. Es dauert immer eine Weile, bis die Schriften ausgepackt und in Setzkästen untergebracht sind und dann noch eine Weile, bis ich dazu komme, sie zu drucken. Aber nun waren der Reize zwei: Ornament und Schrift.

Heute zeige ich zuerst noch eines der Ornamente aus Leipzig vom Druckkunstmuseum, das mir ausnehmend gut gefällt und das ich zusammen mit einer Schriftprobe gedruckt habe. Zwei beinahe gußfrische Grade der Compliment kaufte ich vor ein paar Wochen vom führenden deutschen (wenn nicht gar westauropäischen) Bleisatzhändler Georg Kraus. Es dauert immer eine Weile, bis die Schriften ausgepackt und in Setzkästen untergebracht sind und dann noch eine Weile, bis ich dazu komme, sie zu drucken. Aber nun waren der Reize zwei: Ornament und Schrift.

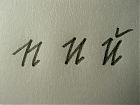

Nach Angaben von Georg Kraus wurde die Compliment von Helmut Matheis entworfen und erstmals 1965 von der Gießerei Ludwig & Mayer in Frankfurt gegossen. Diese Schrift hat nicht das Zeug zu einem Klassiker, es ist eine anständige Schreibschrift für Akzidenzen, die den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre spiegelt, etwas altbacken, aber handwerklich gut gemacht. Mir gefällt eine gewisse Härte oder Schärfe in den deutlich kalligrafischen Zügen, die etwas manirierte Spitzigkeit.

Nach Angaben von Georg Kraus wurde die Compliment von Helmut Matheis entworfen und erstmals 1965 von der Gießerei Ludwig & Mayer in Frankfurt gegossen. Diese Schrift hat nicht das Zeug zu einem Klassiker, es ist eine anständige Schreibschrift für Akzidenzen, die den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre spiegelt, etwas altbacken, aber handwerklich gut gemacht. Mir gefällt eine gewisse Härte oder Schärfe in den deutlich kalligrafischen Zügen, die etwas manirierte Spitzigkeit.  Die Schrift ist nicht originell, hat keine große Eleganz, und meinem Druckschüler Dale, der in den Ferien mal für zwei Stunden zur Arbeit an seinem Büchlein kam, fiel gleich der Haken auf dem u auf, worauf ich ihm die Herkunft dieses Diakritikums aus der deutschen Kurrent zeigte. Man kann in der Kurrent bis 1941 n und u ohne das Häkchen gar nicht unterscheiden. Voran steht noch das e der Kurrent, das den beiden andern Figuren ähnelt und den Schreiber so zur Sorgfalt zwingt.

Die Schrift ist nicht originell, hat keine große Eleganz, und meinem Druckschüler Dale, der in den Ferien mal für zwei Stunden zur Arbeit an seinem Büchlein kam, fiel gleich der Haken auf dem u auf, worauf ich ihm die Herkunft dieses Diakritikums aus der deutschen Kurrent zeigte. Man kann in der Kurrent bis 1941 n und u ohne das Häkchen gar nicht unterscheiden. Voran steht noch das e der Kurrent, das den beiden andern Figuren ähnelt und den Schreiber so zur Sorgfalt zwingt.

Dale hat einen Linolschnitt gemacht, und falls die Zeichnung nicht zu erkennen ist: Wenn sie als Illustration in seinem Buch steht, wird man sofort sehen, worum es sich handelt. Er hat den Schnitt dann auch gleich gedruckt. Und ich freue mich sehr auf das fertige Büchlein. Eine Weile brauchen wir noch. Einstweilen zeige ich hier die Sammlung meiner

Dale hat einen Linolschnitt gemacht, und falls die Zeichnung nicht zu erkennen ist: Wenn sie als Illustration in seinem Buch steht, wird man sofort sehen, worum es sich handelt. Er hat den Schnitt dann auch gleich gedruckt. Und ich freue mich sehr auf das fertige Büchlein. Eine Weile brauchen wir noch. Einstweilen zeige ich hier die Sammlung meiner  Linolschnittmesser. Ich weiß nicht mehr, woher sie kommen. Ob ich sie 1972 schon als neu besaß oder später im DDR-Ausverkauf mitnahm. Die Messer selbst taugen wenig, sie sind einfach nicht scharf. Ich habe die hölzernen Halter mit Messern der Firma Brause ausgestattet. Dazwischen liegt noch ein Kunststoff-Messerhalter aus der DDR sowie ein Holz-Messerhalter von

Linolschnittmesser. Ich weiß nicht mehr, woher sie kommen. Ob ich sie 1972 schon als neu besaß oder später im DDR-Ausverkauf mitnahm. Die Messer selbst taugen wenig, sie sind einfach nicht scharf. Ich habe die hölzernen Halter mit Messern der Firma Brause ausgestattet. Dazwischen liegt noch ein Kunststoff-Messerhalter aus der DDR sowie ein Holz-Messerhalter von  heute. An der Verpackung gefällt mir der auf die Feder gestützte Bär mit der beeindruckenden Hüfte und dem halbkreisförmigen Bauch und den schlanken Füßen ausnehmend gut. Damals war Gebrauchsgrafik noch ein Handwerk auch des Zeichnens, und man hatte damals noch Freude an grafischen Zeichen. Der leider oft ausschließliche Computergebrauch hat die gebrauchsgrafische Sprache verflacht. Man sieht so viele

heute. An der Verpackung gefällt mir der auf die Feder gestützte Bär mit der beeindruckenden Hüfte und dem halbkreisförmigen Bauch und den schlanken Füßen ausnehmend gut. Damals war Gebrauchsgrafik noch ein Handwerk auch des Zeichnens, und man hatte damals noch Freude an grafischen Zeichen. Der leider oft ausschließliche Computergebrauch hat die gebrauchsgrafische Sprache verflacht. Man sieht so viele  Stilisierungen und stilisierte Zeichen, daß es schon nur noch geometrische Zeichen sind, und sie sind allesamt leicht zu verwechseln, ob sie nun an Finanzinstituten pappen oder an Hygienepapierfabriken. Dieser Linolschnittmesserherstellerbär zeigt freundliche, lässige Selbstironie. Das ist den heutigen Zeichen fremd. Vielleicht weil der Konsum wichtiger genommen wird und Marken zu Ikonen geworden sind?

Stilisierungen und stilisierte Zeichen, daß es schon nur noch geometrische Zeichen sind, und sie sind allesamt leicht zu verwechseln, ob sie nun an Finanzinstituten pappen oder an Hygienepapierfabriken. Dieser Linolschnittmesserherstellerbär zeigt freundliche, lässige Selbstironie. Das ist den heutigen Zeichen fremd. Vielleicht weil der Konsum wichtiger genommen wird und Marken zu Ikonen geworden sind?

— Martin Z. Schröder

Kommentare [2]

Nachtrag zur Schulpause · 5. April 2009

Diese beiden Arbeiten hatt ich gestern zu zeigen vergessen. Gustav war so freundlich, eine Reklamekarte für meine Druckerei zu texten, zu entwerfen und zu drucken. Und: “Du darfst sie verteilen.” Es ist nicht recht mein Stil, durch die Straßen zu gehen und auf diese Art Reklame zu machen, zumal ich sie nicht brauche. Aber es ist eine ausgezeichnete Beigabe für die Postkarten, die ich in den kommenden Tagen hoffentlich hier anbieten kann.

Diese beiden Arbeiten hatt ich gestern zu zeigen vergessen. Gustav war so freundlich, eine Reklamekarte für meine Druckerei zu texten, zu entwerfen und zu drucken. Und: “Du darfst sie verteilen.” Es ist nicht recht mein Stil, durch die Straßen zu gehen und auf diese Art Reklame zu machen, zumal ich sie nicht brauche. Aber es ist eine ausgezeichnete Beigabe für die Postkarten, die ich in den kommenden Tagen hoffentlich hier anbieten kann.

Freyja hatte die ausgezeichnete Idee, Etiketten für ihr Bücherregal zu drucken und mit dieser Hilfe ihre Bibliothek neu zu ordnen.

Freyja hatte die ausgezeichnete Idee, Etiketten für ihr Bücherregal zu drucken und mit dieser Hilfe ihre Bibliothek neu zu ordnen.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [3]

Schulpause · 4. April 2009

In dieser Woche fand der letzte Kurs vor den Ferien statt. In drei Wochen geht es weiter, dann in etwas veränderter Besetzung. Und bis dahin werde ich die Postkarten meiner Schüler fotografiert und hier angeboten haben. Beim letzten Termin hat Freya ihre Ostergeschenkanhänger fertig gedruckt, Robert noch Visitenkarten für die Großeltern angefertigt und einen

In dieser Woche fand der letzte Kurs vor den Ferien statt. In drei Wochen geht es weiter, dann in etwas veränderter Besetzung. Und bis dahin werde ich die Postkarten meiner Schüler fotografiert und hier angeboten haben. Beim letzten Termin hat Freya ihre Ostergeschenkanhänger fertig gedruckt, Robert noch Visitenkarten für die Großeltern angefertigt und einen  kleinen Text mit dem alten Druckstock zweier Rosen illustriert, Gustav hat eine zweifarbige Werbekarte für meine Werkstatt fertiggestellt, Annalisa hat gezeichnet und kalligrafiert, und der tapfere Dale hat an seinem Buch weitergemacht: eine Seite gesetzt und eine Doppelseite gedruckt. Erst jetzt, da ich die Bilder sehe, fällt mir auf, daß Dale ohne Schuhe durch die Werkstatt

kleinen Text mit dem alten Druckstock zweier Rosen illustriert, Gustav hat eine zweifarbige Werbekarte für meine Werkstatt fertiggestellt, Annalisa hat gezeichnet und kalligrafiert, und der tapfere Dale hat an seinem Buch weitergemacht: eine Seite gesetzt und eine Doppelseite gedruckt. Erst jetzt, da ich die Bilder sehe, fällt mir auf, daß Dale ohne Schuhe durch die Werkstatt  spaziert ist. Das kommt nicht noch mal vor. Zwar arbeiten die Lehrlinge nicht mit der Ahle, aber sie kann ja mir aus der Hand gleiten, wenn sie neben mir stehen. Es ist auch nicht angenehm, wenn einem ein Bleisteg aus einem Meter Höhe auf den lediglich bestrumpften Fuß donnert. Ohne Schuhe in der Bleisetzerei, die Idee ist ja so abwegig, daß ich deshalb gar nicht auf die Idee kam, feste Fußbekleidung extra anzuordnen. Es sieht natürlich auch gemütlich aus, und wenn es meine Gäste in meiner Werkstatt gemütlich finden, gefällt es mir auch.

spaziert ist. Das kommt nicht noch mal vor. Zwar arbeiten die Lehrlinge nicht mit der Ahle, aber sie kann ja mir aus der Hand gleiten, wenn sie neben mir stehen. Es ist auch nicht angenehm, wenn einem ein Bleisteg aus einem Meter Höhe auf den lediglich bestrumpften Fuß donnert. Ohne Schuhe in der Bleisetzerei, die Idee ist ja so abwegig, daß ich deshalb gar nicht auf die Idee kam, feste Fußbekleidung extra anzuordnen. Es sieht natürlich auch gemütlich aus, und wenn es meine Gäste in meiner Werkstatt gemütlich finden, gefällt es mir auch.

Auf diesem Bild sieht man zwei Zeilen in Dales Winkelhaken. Er wollte heute aus der Legende setzen,  der schönen Schreibschrift von Ernst Schneidler, die im Schriftgrad Tertia (16p) im Steckschriftkasten untergebracht ist. “Gibt es dafür keine Bedienungsanleitung?” Dem Anfänger erscheint der alphabetisch geordnete Steckschriftkasten erst einmal einfacher als der Kasten, in dem die Schriften nach dem Turmino-Schema der Häufigkeit liegen. Wer aber am Setzkasten schon auf Tempo kommt, der findet den Steckschriftkasten erst einmal mühseliger, denn man muß nach dem Alphabet die Buchstaben abzählen.

der schönen Schreibschrift von Ernst Schneidler, die im Schriftgrad Tertia (16p) im Steckschriftkasten untergebracht ist. “Gibt es dafür keine Bedienungsanleitung?” Dem Anfänger erscheint der alphabetisch geordnete Steckschriftkasten erst einmal einfacher als der Kasten, in dem die Schriften nach dem Turmino-Schema der Häufigkeit liegen. Wer aber am Setzkasten schon auf Tempo kommt, der findet den Steckschriftkasten erst einmal mühseliger, denn man muß nach dem Alphabet die Buchstaben abzählen.