Schaftstiefelgrotesk?

Immer wieder wird versucht, dem Begriff »Schaftstiefelgrotesk« auf die Spur zu kommen. Aber die Spur verliert sich schon 1993. Es ist wahrscheinlich kein alter Begriff.

Die Bezeichnung »Schaftstiefelgrotesk« wird heute verwendet für besonders grobschlächtige, übermäßig vereinfachte, linear gezeichnete gotische Schriften, die von 1933 an entstanden und für Agitation, Propaganda und Reklame verwendet wurden für alles, was laut wirken mußte. Sie heißen Tannenberg, National, Potsdam, Großdeutsch usw.

Schriftlich zuerst erwähnt wird der Begriff »Schaftstiefelgrotesk« von Hans Peter Willberg (1993), der behauptet, er habe ihn von einem oder mehreren älteren Schriftsetzern in diesem Zusammenhang sagen gehört. Eine Bestätigung dieser Aussage stammt von Bernhard Schnelle, der sich ebenso zu erinnern meint, den Begriff in seiner Jugend (ohne Zeitangabe) von einem älteren Setzer aus Berlin gehört zu haben. Belege gibt es für diese Erinnerungen nicht, keine Erwähnung in Briefen oder Tagebüchern, keine weiteren Zitate in sekundären Quellen. Der Begriff ist vor 1993 nicht nachweisbar.

Ich nehme an, Willberg hat den Begriff erfunden, da er formal nicht zu den Schriften paßt, sondern sie ideologisch einordnet, was man doch eher erst nach dem Krieg und in der Rückschau auf diese Schriften tat. In den 1930er Jahren waren es zeitgemäße Buchstabenformen, die auch sehr gut zum Bauhaus paßten und zum dortigen Streben nach Kasernenhofordnung, sowohl in der Architektur als auch im typografischen Entwurf.

Das Wort »Schaftstiefel« findet sich in der typografischen Literatur zwölf Jahre nach der Nazizeit zuerst bei Jan Tschichold, der damit einerseits die von ihm in seiner Jugend selbst beförderte »Neue Typografie«, die militärisch anmutenden Entwürfe des Bauhauses und seiner Nachfolger angreift (Tschichold, 1957), andererseits die von ihm so genannte »in Schaftstiefeln marschierende Kochschrift« (Tschichold, 1960). Wobei hier nicht klar ist, welche Schrift Tschichold meint, denn Koch hat keine dieser typischen neugotischen Schriften gezeichnet. Vielleicht meint er eine der holzschnittartigen Antiqua-Schriften? Den Begriff Schaftstiefelgrotesk verwendet Tschichold nicht. Wenn er diese Schriften vorher zusammenfaßte, dann beispielsweise als »sonderbare deutsche Modelettern der Hitler-Ära« (Tschichold, 1948).

Formal stehen diese Schriften der Hitler-Ära dem Schläppchen, also dem Spitzentanzschuh näher. Sie stehen stocksteif auf stumpfen Zehenspitzen. Das Abbild eines Stiefels ist in diesen Typen nicht zu finden. Die militärische Anmutung entsteht aus ihrer groben Form und ihrer engen hohen Dunkelheit. Diese Schriften laden nicht zum Lesen ein. Man kann nur Werbung für grobe Dinge mit ihnen machen, für Ideologie, für Krieg. Und für Bier.

Wenn man den Begriff »Schaftstiefelgrotesk« auf eine Schrift anwenden will, dann paßt er zur Egyptienne, die man auch serifenbetonte Grotesk heißt. Diese Schrift entstand zusammen mit der Serifenlosen Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Serifen der Eyptienne sind so dick und schwer, daß fast alle Buchstaben aussehen, als trügen sie hohe Stiefel. Diese Schrift wird nur für Überschriften und in Akzidenzen verwendet, für längere Texte ist sie unbrauchbar.

tags: egyptienne, hans peter willberg, jan tschichold, schaftstiefelgroteskKommentare [5]

Das dauert doch nur ein paar Minuten

Heute mal wieder ein Auszug aus dem in Arbeit befindlichen Buch über meine Arbeit:

Es ist für einen deutschen Handwerker nicht üblich, Preise auszuhandeln, deshalb reagiert er verschnupft auf die Erwägung seines Kunden, er könne diesem mehr Geld abknöpfen wollen als er redlich zu verdienen meint. Handwerkliche Anfertigungen waren zu Zeiten, als man beispielsweise ein Möbelstück für sein ganzes Leben machen ließ und Handwerk für jedermann üblich war, weniger Luxus als heute, da man fast alles auch in einer konfektionierten Ausführung fertig kaufen kann. In der Druckerei hat sich die Beratungszeit vervielfacht, die Auswahl von Papier und Entwurf ist ungleich größer als noch vor ein paar Jahrzehnten. Noch vor zwanzig Jahren, ich war damals angestellter Schriftsetzer, dauerte die Bestellung einer Visitenkarte nur zehn Minuten. Es gab eine Handvoll Papier, eine Handvoll Entwürfe, und man machte kein großes Aufheben von der Sache. Die Visitenkarte mußte vor allem funktionell sein. Für Geburtsanzeigen hatten wir zwei oder drei fertige Entwürfe, in denen nur Namen und Daten geändert wurden.

Diese Aufträge gibt es immer noch. Sie werden heute von großen Druckereien übernommen. Der Kunde sendet eigene Vorlagen ein oder füllt vorhandene Vorlagen selbst aus, ein Gespräch über den Entwurf ist nicht vorgesehen und wird natürlich auch nicht berechnet. Binnen weniger Tage kommt die fertige Ware mit der Post. Das ist Konfektion, und sie sollte billig sein.

Der Unterschied zwischen Konfektion oder, noch stärker, schnell vom Laien selbstgemachten Satz und einer Arbeit vom Schriftsetzer zeigt sich zum Beispiel in einer »Kleinigkeit« wie der Herstellung einer Stempelvorlage:

»Können Sie mir rasch eine Stempelvorlage machen?«

»Gern, die Vorlage für den Adreßstempel kostet 64 Euro netto.«

»Das finde ich zu teuer, das dauert doch nur ein paar Minuten.«

Seit der Computer für jeden erreichbar und jeder in der Lage ist, ein paar Zeilen mit wie gedruckt aussehenden Buchstaben zu Papier zu bringen, muß der Schriftsetzer sich rechtfertigen dafür, daß er seine Arbeit richtig macht. Beispiel und Gegenbeispiel:

Der Stempel oben ist »irgendwie selbstgemacht«, gesetzt aus »irgend einer« Futura, »die schon immer auf dem Computer war«. Die Versalien sind weder ausgeglichen noch spationiert, der Durchschuß (Zeilenzwischenraum) ist zu eng, die senkrechten Trennstriche sind nicht nur affig, sondern können auch bei unsauberem Stempelabdruck für eine Ziffer 1 gehalten werden, im übrigen stehen sie zu tief, und die Räume davor und danach sind größer als der Zeilenabstand, so daß man nicht weiß, ob es sich um durchlaufende Zeilen handelt oder zwei nebeneinanderstehende jeweils zweizeilige Abteilungen von oben nach unten gelesen werden sollen. Die Ziffern sind nicht ausgeglichen worden, weshalb in der Postleitzahl die 101 von der 17 absteht, der Punkt in der E-Mail-Adresse steht dichter am n als am x, der Doppelpunkt nach Tel. ist überflüssig, und die Telefonnummer ist schwer lesbar, weil sie ohne Lücken in einem Stück gesetzt wurde. Die Gesamtform fließt nach unten pyramidenförmig auseinander, allerdings wie eine oben abgesägte Pyramide, das ist unschön. Diese Vorlage ist Pfusch.

Der untere Stempel wurde vom Schriftsetzer gesetzt aus der Futura der Fundición Tipográfica Neufville, einem früheren Zweigbetrieb der Bauerschen Gießerei, in der die Futura einst in Blei gegossen wurde. Diese digitale Schrift gilt als die beste digitale Version dieses Klassikers von Paul Renner von 1928. Alle drei Zeilen wurden in langwieriger Detailarbeit auf eine Länge gebracht. Die Laufweite der Schrift (Abstände der Buchstaben) wurde für den leicht ausquetschenden Stempel erhöht. Die Ziffern wurden eigens gesetzt, um sich harmonisch einzufügen. Die Abstände der Zeilen sind etwas großzügiger, so daß sie als gleichmäßige Bänder erkennbar sind und die Wörter nicht ineinanderrutschen. Das ist funktional und ästhetisch gelungenes Handwerk. Man nannte es früher sogar Kunstgewerbe. Zum Preis von Pfusch ist diese Arbeit freilich nicht zu haben.

Kommentare [4]

Mein eigener Blumenladen

Mir stand der Sinn danach, einige Blumenkarten zu drucken, die Jahreszeit ist danach. Aus dem Fundus historischer Abbildungen fand ich ein Heidekraut, zwei Orchideen und eine Hortensie, die mir für neue Grußkarten geeignet scheinen.

Mir stand der Sinn danach, einige Blumenkarten zu drucken, die Jahreszeit ist danach. Aus dem Fundus historischer Abbildungen fand ich ein Heidekraut, zwei Orchideen und eine Hortensie, die mir für neue Grußkarten geeignet scheinen.

Dazu gehören auch Blumen an den Arbeitsplatz, das hat mit Vergnügen, Freude am schönen Anblick und dergleichen überhaupt nicht das geringste zu tun.

Dazu gehören auch Blumen an den Arbeitsplatz, das hat mit Vergnügen, Freude am schönen Anblick und dergleichen überhaupt nicht das geringste zu tun.

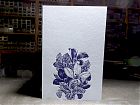

Zuerst habe ich dieses Heidekraut verarbeitet: dunkelgrün gedruckt auf hellgrünen Karton.

Zuerst habe ich dieses Heidekraut verarbeitet: dunkelgrün gedruckt auf hellgrünen Karton.

Und geliefert wird die Karte mit einem wiederum dunkelgrün gefütterten Kuvert aus gebrochen-weißem Baumwollpapier.

Und geliefert wird die Karte mit einem wiederum dunkelgrün gefütterten Kuvert aus gebrochen-weißem Baumwollpapier.

Orchideen können aussehen wie Tiere, ganz bizarre Wesen. Um ihnen mit dieser einfarbigen Vorlage gerecht werden zu können, habe ich zwei Farben auf eine bestimmte Weise übereinander gedruckt.

Orchideen können aussehen wie Tiere, ganz bizarre Wesen. Um ihnen mit dieser einfarbigen Vorlage gerecht werden zu können, habe ich zwei Farben auf eine bestimmte Weise übereinander gedruckt.

Hier sieht man die geätze Platte, das Klischee, im Heidelberger Tiegel hängen.

Hier sieht man die geätze Platte, das Klischee, im Heidelberger Tiegel hängen.

Und auf diesem Foto erkennt man den Überdruck zweiter Farben, Violett über Blau.

Und auf diesem Foto erkennt man den Überdruck zweiter Farben, Violett über Blau.

Mit ordentlichem Prägedruck ergibt sich das etwas reliefartige Bild. Der Karton ist leicht orange-rötlich getönt.

Mit ordentlichem Prägedruck ergibt sich das etwas reliefartige Bild. Der Karton ist leicht orange-rötlich getönt.

Über ein zweites Orchideen-Motiv habe ich mir ordentlich den Kopf zerbrochen.

Über ein zweites Orchideen-Motiv habe ich mir ordentlich den Kopf zerbrochen.

Auf hellblauen Karton hatte ich es erst mit Orange und dann auch mit Überdrucken versucht.

Auf hellblauen Karton hatte ich es erst mit Orange und dann auch mit Überdrucken versucht.

Aber auf diesem Bild hat der Zeichner die Blüten schon deutlich unterschiedbar gemacht durch Struktur und Helligkeit.

Aber auf diesem Bild hat der Zeichner die Blüten schon deutlich unterschiedbar gemacht durch Struktur und Helligkeit.

Das wurde am besten in einer dunklen Farbe mit kräftiger Prägung sichtbar.

Das wurde am besten in einer dunklen Farbe mit kräftiger Prägung sichtbar.

Also druckte ich ein sehr dunkles Blau auf den hellbrauen Karton.

Also druckte ich ein sehr dunkles Blau auf den hellbrauen Karton.

Und ließ dem Strauß viel freien Raum.

Und ließ dem Strauß viel freien Raum.

In der Vergrößerung wird die grafische Technik deutlich erkennbar.

In der Vergrößerung wird die grafische Technik deutlich erkennbar.

Die Karte wird mit einem dunkelblau gefütterten Kuvert aus gebrochen-weißem Baumwollpapier ausgeliefert.

Die Karte wird mit einem dunkelblau gefütterten Kuvert aus gebrochen-weißem Baumwollpapier ausgeliefert.

Zum Schluß eine Hortensie in einer naturwissenschaftlichen Zeichnung, …

Zum Schluß eine Hortensie in einer naturwissenschaftlichen Zeichnung, …

… die ihren Reiz aus der Genauigkeit der Darstellung gewinnt. Licht und Schatten sind nur durch unterschiedliche Verdichtungen von Linien dargestellt worden.

… die ihren Reiz aus der Genauigkeit der Darstellung gewinnt. Licht und Schatten sind nur durch unterschiedliche Verdichtungen von Linien dargestellt worden.

Gedruckt in einem silbrig-kalten Braun auf Echt Bütten, allerdings in einem großen quadratischen Format, das nur mit Porto zu 1,45 Euro innerhalb Deutschlands zu versenden ist.

Gedruckt in einem silbrig-kalten Braun auf Echt Bütten, allerdings in einem großen quadratischen Format, das nur mit Porto zu 1,45 Euro innerhalb Deutschlands zu versenden ist.

Im Online-Shop der Werkstatt sind sie nun alle in einer neuen Abteilung zu haben.

tags: blumen, echt bütten, grußkartenKommentare [1]