Wozu Ligaturen? · 17. Februar 2008

Mit dem ersten Foto beurkunde ich schwarz auf weiß mein Gefühl gegen die Kommentatoren dieses Mediums. Der Satz wurde gefügt aus der lichten Futura und Meister-Ornamenten. Ich habe das bislang nur angedruckt, irgendwann möchte ich mal eine prunkvolle mehrfarbige Karte damit herstellen. So als Visitenkarte (das ist die wirkliche Größe des fotografierten Objektes) macht sich das Danken aber auch nicht schlecht. Man würde sich viel Gerede sparen, wenn man einfach eine überschwenglich ausstaffierte Visitenkarte überreichte. Über die Offerte eines so praktischen Gebrauchsgegenstandes werde ich mal nachdenken.

Mit dem ersten Foto beurkunde ich schwarz auf weiß mein Gefühl gegen die Kommentatoren dieses Mediums. Der Satz wurde gefügt aus der lichten Futura und Meister-Ornamenten. Ich habe das bislang nur angedruckt, irgendwann möchte ich mal eine prunkvolle mehrfarbige Karte damit herstellen. So als Visitenkarte (das ist die wirkliche Größe des fotografierten Objektes) macht sich das Danken aber auch nicht schlecht. Man würde sich viel Gerede sparen, wenn man einfach eine überschwenglich ausstaffierte Visitenkarte überreichte. Über die Offerte eines so praktischen Gebrauchsgegenstandes werde ich mal nachdenken.

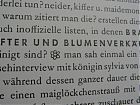

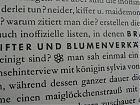

Das zweite Foto bildet einen Nachtrag zum vorhergehenden Eintrag und den Kommentaren und zeigt ein Stück Satz aus der Pracht-Antiqua. Ist das Komma nach „tzen“, im Bild oben (für Schriftsetzer: unten) ein Zwiebelfisch? Könnte gut sein, die beiden sehen sehr unterschiedlich aus. Das andere Komma auf dem Wort ist korrekt. Ich muß die Letter anschauen, um es mit Sicherheit sagen zu können. Außerdem auf diesem Foto zu sehen: Vor dem Ausrufezeichen liegt womöglich etwas zu viel Raum, aber weniger als danach. Satztechnisch richtig, mikrotypografisch gesehen hätte ich den Raum halbieren sollen. Das Foto zeigt die starke Vergrößerung der Schriftgrades Petit (8p). Spätestens wenn ich den Satz ablege, wird mir einfallen, daß ich hier etwas nachzutragen habe.

Das zweite Foto bildet einen Nachtrag zum vorhergehenden Eintrag und den Kommentaren und zeigt ein Stück Satz aus der Pracht-Antiqua. Ist das Komma nach „tzen“, im Bild oben (für Schriftsetzer: unten) ein Zwiebelfisch? Könnte gut sein, die beiden sehen sehr unterschiedlich aus. Das andere Komma auf dem Wort ist korrekt. Ich muß die Letter anschauen, um es mit Sicherheit sagen zu können. Außerdem auf diesem Foto zu sehen: Vor dem Ausrufezeichen liegt womöglich etwas zu viel Raum, aber weniger als danach. Satztechnisch richtig, mikrotypografisch gesehen hätte ich den Raum halbieren sollen. Das Foto zeigt die starke Vergrößerung der Schriftgrades Petit (8p). Spätestens wenn ich den Satz ablege, wird mir einfallen, daß ich hier etwas nachzutragen habe.

Ein Kommentar brachte mich auf den Gedanken, longe et late auszubreiten, was ich über Ligaturen weiß. Die mittlerweile nicht mehr wenigen Experten unter den Lesern dieses Magazins mögen den Text überspringen, aber wenn sie ihn doch aufnehmen und dann etwas ergänzen oder anders darstellen möchten, mögen sie sich bitte nicht zurückhalten.

Ein Kommentar brachte mich auf den Gedanken, longe et late auszubreiten, was ich über Ligaturen weiß. Die mittlerweile nicht mehr wenigen Experten unter den Lesern dieses Magazins mögen den Text überspringen, aber wenn sie ihn doch aufnehmen und dann etwas ergänzen oder anders darstellen möchten, mögen sie sich bitte nicht zurückhalten.

Eine Ligatur ist eine Buchstabenverbindung. Den Begriff „legato“ kennen alle, die nach Noten musizieren und dabei Töne verbinden, im Gegensatz zu portato und staccato. Erfinden mußte die Ligatur niemand, kalligrafisch ergibt sie sich aus der fließenden Bewegung, so kam sie aus der Handschrift in den Holzstich, denn man ahmte die Handschrift nach, welche sonst hätte man nachahmen sollen? Für den Druck mit bleiernen Lettern hat sie aber doch jemand erfunden, das mußte ja technisch

Eine Ligatur ist eine Buchstabenverbindung. Den Begriff „legato“ kennen alle, die nach Noten musizieren und dabei Töne verbinden, im Gegensatz zu portato und staccato. Erfinden mußte die Ligatur niemand, kalligrafisch ergibt sie sich aus der fließenden Bewegung, so kam sie aus der Handschrift in den Holzstich, denn man ahmte die Handschrift nach, welche sonst hätte man nachahmen sollen? Für den Druck mit bleiernen Lettern hat sie aber doch jemand erfunden, das mußte ja technisch  entwickelt werden. Wer war’s? Johannes Gutenberg. Der hat eigentlich alles gleich auf einmal erfunden, worauf es heute noch ankommt. Ob grobe oder feine typografische Fragen, er hat sie sich gestellt und sie mustergültig beantwortet. Da es ihm vorrangig nicht um eine billige Produktion von Büchern ging, sondern typografisch vor allem um die Schaffung einer schöneren und gleichmäßiger „geschriebenen“ Bibel, der wichtigsten Schrift seiner Zeit, als die Mönche in den klösterlichen Schreibstuben zu erschaffen vermochten, hat er nicht nur die Buchstaben des Alphabets einzeln entworfen und als Lettern gegossen, sondern dazu dieselben Buchstaben in verschieden breiten Ausführungen sowie außerdem Abkürzungen und tatsächlich über siebzig (70)

entwickelt werden. Wer war’s? Johannes Gutenberg. Der hat eigentlich alles gleich auf einmal erfunden, worauf es heute noch ankommt. Ob grobe oder feine typografische Fragen, er hat sie sich gestellt und sie mustergültig beantwortet. Da es ihm vorrangig nicht um eine billige Produktion von Büchern ging, sondern typografisch vor allem um die Schaffung einer schöneren und gleichmäßiger „geschriebenen“ Bibel, der wichtigsten Schrift seiner Zeit, als die Mönche in den klösterlichen Schreibstuben zu erschaffen vermochten, hat er nicht nur die Buchstaben des Alphabets einzeln entworfen und als Lettern gegossen, sondern dazu dieselben Buchstaben in verschieden breiten Ausführungen sowie außerdem Abkürzungen und tatsächlich über siebzig (70)  Ligaturen angefertigt. Warum? Die Form der Spalten mit geraden Kanten hat er nicht erschaffen durch die Veränderungen der Wortzwischenräume, sondern durch Austauschen von Buchstaben und Einsatz von Ligaturen. (Übrigens hat Gutenberg auch den satztechnischen Randausgleich „erfunden“ und die Satzkanten optisch begradigt, indem er Satzzeichen, namentlich Punkt, Komma, Divis, aus der Satzkante hinauszog, ebenso wurden links einige wenige Versalien aus der geometrischen Geraden herausgestellt, die großen illuminierten Initialen wurden von den Buchmalern ohnehin entsprechend eingepaßt.) Wer es sich ansehen möchte, findet im Internet die Göttinger B42 (so wird die 42zeilige Gutenberg-Bibel genannt, weil eine Spalte aus entsprechend vielen Zeilen besteht und um sie von der B36 zu unterscheiden) vollständig fotografiert und digitalisiert hier. Das Göttinger Exemplar ist eines der vier vorhandenen vollständigen (!) auf Pergament gedruckten. Die anderen drei liegen in London, Paris und Washington. Unvollständige sind auch anderswo vorhanden. In Mainz ist keine, nein, in Mainz nicht. Tut mir leid, Gutenbergstadt Mainz, daß ich auf diese demütigende Wirklichkeit hinweisen muß. Göttingen! In Mainz liegen zwei auf Papier gedruckte, deren Illuminationen an das Göttinger Exemplar nicht heranreichen. Leider. Digital gibt’s in Mainz auch nichts von Interesse, nur Filme ohne Ton vom Kaffeetrinken im Büro. Und eine so unbeholfene, uncharmante und öde Website ohne Informationswert wie die über Gutenberg aus Mainz vom Gutenbergmuseum, das den Mann immer noch mit einem langen Bart ausstellt (als Patrizier wird er kaum einen gehabt haben), möchte ich nicht empfehlen. Mainz ist nichts für Gutenberg. Genug also von Mainz. Abgesehen von Stephan Füssel natürlich! Über dessen Buch “Gutenberg und seine Wirkung” könnte viel Gutes gesagt werden.

Ligaturen angefertigt. Warum? Die Form der Spalten mit geraden Kanten hat er nicht erschaffen durch die Veränderungen der Wortzwischenräume, sondern durch Austauschen von Buchstaben und Einsatz von Ligaturen. (Übrigens hat Gutenberg auch den satztechnischen Randausgleich „erfunden“ und die Satzkanten optisch begradigt, indem er Satzzeichen, namentlich Punkt, Komma, Divis, aus der Satzkante hinauszog, ebenso wurden links einige wenige Versalien aus der geometrischen Geraden herausgestellt, die großen illuminierten Initialen wurden von den Buchmalern ohnehin entsprechend eingepaßt.) Wer es sich ansehen möchte, findet im Internet die Göttinger B42 (so wird die 42zeilige Gutenberg-Bibel genannt, weil eine Spalte aus entsprechend vielen Zeilen besteht und um sie von der B36 zu unterscheiden) vollständig fotografiert und digitalisiert hier. Das Göttinger Exemplar ist eines der vier vorhandenen vollständigen (!) auf Pergament gedruckten. Die anderen drei liegen in London, Paris und Washington. Unvollständige sind auch anderswo vorhanden. In Mainz ist keine, nein, in Mainz nicht. Tut mir leid, Gutenbergstadt Mainz, daß ich auf diese demütigende Wirklichkeit hinweisen muß. Göttingen! In Mainz liegen zwei auf Papier gedruckte, deren Illuminationen an das Göttinger Exemplar nicht heranreichen. Leider. Digital gibt’s in Mainz auch nichts von Interesse, nur Filme ohne Ton vom Kaffeetrinken im Büro. Und eine so unbeholfene, uncharmante und öde Website ohne Informationswert wie die über Gutenberg aus Mainz vom Gutenbergmuseum, das den Mann immer noch mit einem langen Bart ausstellt (als Patrizier wird er kaum einen gehabt haben), möchte ich nicht empfehlen. Mainz ist nichts für Gutenberg. Genug also von Mainz. Abgesehen von Stephan Füssel natürlich! Über dessen Buch “Gutenberg und seine Wirkung” könnte viel Gutes gesagt werden.

Erhalten haben sich Ligaturen im Bleisatz aus technischen Gründen, wie das „Handbuch für Schriftsetzer“ von Friedrich Bauer (1. Auflage, Klimsch & Co., Frankfurt am Main, 1904) erklärt. Die Gemeinen (Kleinbuchstaben) f und langes s „sind in den meisten, namentlich älteren Schnitten mit kleinen Überhängen versehen, die gegen ein folgendes f, i, l, s [gemeint ist das lange s] oder t stoßen und entweder abbrechen oder wenn sie zur Verhütung des Abbrechens durch ein Spatium getrennt würden, eine unschöne und unberechtigte Lücke verursachen. Deshalb werden die Buchstaben seit alten Zeiten vom Schriftgießer zusammengegossen geliefert und der Setzer hat darauf zu achten, daß diese Ligaturen in allen Fällen, wo sie am Platze sind, auch angewendet werden.“ In der 8., neubearbeiteten Ausgabe aus dem Jahr 1934 wird ergänzend erklärt, daß die Ligaturen ch, ck, st (langes s), ß, und tz in der Fraktur als selbständige Buchstaben zu behandeln sind, sofern sie in einer Silbe vorkommen und auch im spationierten (gesperrten) Satz nicht getrennt werden dürfen. Neben der Silbentrennung (bspw. ent-zwei) werden Ausnahmen genannt wie diese: „Das ck ist nur in polnischen Namen z.B. Pawlecki, getrennt zu setzen, weil es hier kein doppeltes k ist, sondern wie tz-k ausgesprochen wird.“ (Was mich an die nach dem berühmten Kupferstecher Daniel Nikolaus Chodowiecki benannte Straße in Berlin-Prenzlauer Berg erinnert, die von Einheimischen gerne „Schodowikistraße“ genannt wird und nicht „Chodowiëtzki“.)

Erhalten haben sich Ligaturen im Bleisatz aus technischen Gründen, wie das „Handbuch für Schriftsetzer“ von Friedrich Bauer (1. Auflage, Klimsch & Co., Frankfurt am Main, 1904) erklärt. Die Gemeinen (Kleinbuchstaben) f und langes s „sind in den meisten, namentlich älteren Schnitten mit kleinen Überhängen versehen, die gegen ein folgendes f, i, l, s [gemeint ist das lange s] oder t stoßen und entweder abbrechen oder wenn sie zur Verhütung des Abbrechens durch ein Spatium getrennt würden, eine unschöne und unberechtigte Lücke verursachen. Deshalb werden die Buchstaben seit alten Zeiten vom Schriftgießer zusammengegossen geliefert und der Setzer hat darauf zu achten, daß diese Ligaturen in allen Fällen, wo sie am Platze sind, auch angewendet werden.“ In der 8., neubearbeiteten Ausgabe aus dem Jahr 1934 wird ergänzend erklärt, daß die Ligaturen ch, ck, st (langes s), ß, und tz in der Fraktur als selbständige Buchstaben zu behandeln sind, sofern sie in einer Silbe vorkommen und auch im spationierten (gesperrten) Satz nicht getrennt werden dürfen. Neben der Silbentrennung (bspw. ent-zwei) werden Ausnahmen genannt wie diese: „Das ck ist nur in polnischen Namen z.B. Pawlecki, getrennt zu setzen, weil es hier kein doppeltes k ist, sondern wie tz-k ausgesprochen wird.“ (Was mich an die nach dem berühmten Kupferstecher Daniel Nikolaus Chodowiecki benannte Straße in Berlin-Prenzlauer Berg erinnert, die von Einheimischen gerne „Schodowikistraße“ genannt wird und nicht „Chodowiëtzki“.)

In den gebrochenen Schriften, vornehmlich der Fraktur, sind durch das lange s deutlich mehr Ligaturen gebräuchlich, nämlich ch, ck, ff, fi, fl, ft, ll, si, ss, st, sch, ß, tz. In der Antiqua sind die s- und f-Ligaturen gebräuchlich, dazu das et-Zeichen & für „und“, welches im deutschen Satz nur  in Gesellschaftsfirmen eingesetzt wird, später kamen ch, ck und tz hinzu, wobei das ch in sch nicht angewendet werden sollte. Die ft-Ligatur in der Antiqua nannte der Typograf Jan Tschichold falsch (oder gar dumm?, müßt ich suchen), weil das t in der Antiqua nicht so hoch strebt, als daß es sinnvoll wäre, es mit dem f zu verbinden. Es gibt indes einige Ligaturen, die auf die Verbindung des Kopfes vom f mit dem folgenden i, l oder t oder auf durchgezogene Querstriche verzichten, beispielsweise in der Walbaum. Im Satzbild ist hier die Ligatur fast nicht zu erkennen, die Buchstaben stehen nur ganz gering enger beieinander.

in Gesellschaftsfirmen eingesetzt wird, später kamen ch, ck und tz hinzu, wobei das ch in sch nicht angewendet werden sollte. Die ft-Ligatur in der Antiqua nannte der Typograf Jan Tschichold falsch (oder gar dumm?, müßt ich suchen), weil das t in der Antiqua nicht so hoch strebt, als daß es sinnvoll wäre, es mit dem f zu verbinden. Es gibt indes einige Ligaturen, die auf die Verbindung des Kopfes vom f mit dem folgenden i, l oder t oder auf durchgezogene Querstriche verzichten, beispielsweise in der Walbaum. Im Satzbild ist hier die Ligatur fast nicht zu erkennen, die Buchstaben stehen nur ganz gering enger beieinander.

Für die großen Grade der kursiven Garamond der Schriftgießerei Typoart, die hier auf den Fotos gezeigt wird, hat Herbert Thannhaeuser weitere Ligaturen gezeichnet, von denen hier nur eine Auswahl gezeigt wird. Das hat keine satztechnischen, sondern nur noch ästhetische Gründe.  So große Schriftgrade müssen allerdings fast immer von Hand ausgeglichen werden, so daß der Einsatz der Ligaturen zu sehr ungünstigen Ergebnissen führen kann, weil man die Schrift insgesamt weiter laufen lassen muß, sofern eine mit mehr Fleisch (so nennt man die nichtdruckenden Flächen der Letter um das Schriftbild herum) zugerichtete Buchstabenverbindung dies erzwingt.

So große Schriftgrade müssen allerdings fast immer von Hand ausgeglichen werden, so daß der Einsatz der Ligaturen zu sehr ungünstigen Ergebnissen führen kann, weil man die Schrift insgesamt weiter laufen lassen muß, sofern eine mit mehr Fleisch (so nennt man die nichtdruckenden Flächen der Letter um das Schriftbild herum) zugerichtete Buchstabenverbindung dies erzwingt.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [6]

Manieren im Umgang mit Typen / Unästhetisches Schnarchen · 14. Februar 2008

Das Zwiebelfischfinden ging ja sehr schnell! Hier lesen Experten, wie? Binnen weniger Stunden waren die Zwiebelfische gefischt, deshalb gibt es jetzt auch hier das Foto mit den markierten Biestern, die mich einige Zeit gekostet haben. Es sind mindestens zwei Schriften, eine klassizistische und eine serifenlose, die in die Pracht-Antiqua gerührt worden waren. Man kann solche Buchstaben ja nicht einfach austauschen, weil sie geringfügig breiter oder schmaler sind als die korrekten. So mußte ich jede fehlerhafte Zeile neu ausschließen, also im Winkelhaken auf die korrekte Breite bringen, damit sie in der Druckform nicht durchfällt oder sperrt.

Das Zwiebelfischfinden ging ja sehr schnell! Hier lesen Experten, wie? Binnen weniger Stunden waren die Zwiebelfische gefischt, deshalb gibt es jetzt auch hier das Foto mit den markierten Biestern, die mich einige Zeit gekostet haben. Es sind mindestens zwei Schriften, eine klassizistische und eine serifenlose, die in die Pracht-Antiqua gerührt worden waren. Man kann solche Buchstaben ja nicht einfach austauschen, weil sie geringfügig breiter oder schmaler sind als die korrekten. So mußte ich jede fehlerhafte Zeile neu ausschließen, also im Winkelhaken auf die korrekte Breite bringen, damit sie in der Druckform nicht durchfällt oder sperrt.

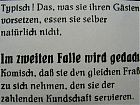

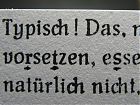

Die Texte von Max Goldt zu setzen, ist eine Freude. Ich will nicht darauf herumreiten, daß sie komisch sind und schon gar nicht von Satire sprechen, wie es so oft irrig getan wird, weil unser Begriff von Satire nicht auf die Essays von Max Goldt anwendbar ist. Auch wenn er etwas „aufs Korn nimmt“, so liegt doch die Einzigartigkeit seiner Texte nicht in diesen eher

Die Texte von Max Goldt zu setzen, ist eine Freude. Ich will nicht darauf herumreiten, daß sie komisch sind und schon gar nicht von Satire sprechen, wie es so oft irrig getan wird, weil unser Begriff von Satire nicht auf die Essays von Max Goldt anwendbar ist. Auch wenn er etwas „aufs Korn nimmt“, so liegt doch die Einzigartigkeit seiner Texte nicht in diesen eher  nebenher wirkenden Spitzen, sondern in seinen Entdeckungen. Goldt äußert nicht Meinung, er erschafft neue Sichtachsen in dem Gelände, durch das wir uns bewegen und das wir für bekannt bis zur Langweile halten, bis Max Goldt uns auf einen bisher übersehenen Aspekt aufmerksam macht. Wenig Satire, dafür aber viel Witz durch Verbindungen abseitiger Gebiete, durch Änderung der Perspektive, durch Genauigkeit, Übertreibung, Fortführung eines Gedankens.

nebenher wirkenden Spitzen, sondern in seinen Entdeckungen. Goldt äußert nicht Meinung, er erschafft neue Sichtachsen in dem Gelände, durch das wir uns bewegen und das wir für bekannt bis zur Langweile halten, bis Max Goldt uns auf einen bisher übersehenen Aspekt aufmerksam macht. Wenig Satire, dafür aber viel Witz durch Verbindungen abseitiger Gebiete, durch Änderung der Perspektive, durch Genauigkeit, Übertreibung, Fortführung eines Gedankens.

Als Schriftsetzer, der die Texte Buchstabe für Buchstabe erfaßt, staune ich immer wieder über die Präzision, die sich mit Eleganz verbindet. In den Sätzen von Max Goldt, und mögen sie noch so leicht hingesprochen scheinen, gibt es keine Nachlässigkeiten; jedes Wort steht wie in den Satz geschliffen. Manchmal ist man als Typograf versucht, für einen

Als Schriftsetzer, der die Texte Buchstabe für Buchstabe erfaßt, staune ich immer wieder über die Präzision, die sich mit Eleganz verbindet. In den Sätzen von Max Goldt, und mögen sie noch so leicht hingesprochen scheinen, gibt es keine Nachlässigkeiten; jedes Wort steht wie in den Satz geschliffen. Manchmal ist man als Typograf versucht, für einen  Zeilenfall einen Satz umzustellen und probiert theoretisch Varianten aus. Oft erweisen sich Umstellungen dann als günstig, die meisten Texte werden nachlässig geschrieben. Die Luxus-Prosa von Max Goldt ist in dieser Hinsicht wie aus Diamant. Nähme man Umstellungen vor, würde man die ganze Arbeit zerschmettern. Einem Freund des Wortes macht das Bewundern dieser sprachlichen Schönheit enormes Vergnügen, zumeist stilles.

Zeilenfall einen Satz umzustellen und probiert theoretisch Varianten aus. Oft erweisen sich Umstellungen dann als günstig, die meisten Texte werden nachlässig geschrieben. Die Luxus-Prosa von Max Goldt ist in dieser Hinsicht wie aus Diamant. Nähme man Umstellungen vor, würde man die ganze Arbeit zerschmettern. Einem Freund des Wortes macht das Bewundern dieser sprachlichen Schönheit enormes Vergnügen, zumeist stilles.

Ich muß aber einräumen, daß ich manchmal, nachdem ich einen Text für den Entwurf etliche Male studiert habe, nachdem ich ihn gesetzt habe und korrigiert und dabei wieder und wieder gelesen, daß ich dann beim Drucken vielleicht beim 400sten Bogen einen akustisch profanen Lachanfall über mich ergehen lasse, weil die Texte von einer

Ich muß aber einräumen, daß ich manchmal, nachdem ich einen Text für den Entwurf etliche Male studiert habe, nachdem ich ihn gesetzt habe und korrigiert und dabei wieder und wieder gelesen, daß ich dann beim Drucken vielleicht beim 400sten Bogen einen akustisch profanen Lachanfall über mich ergehen lasse, weil die Texte von einer  Komik, einem Geistesblitze sprühenden Witz illuminiert sind, daß mich mein Gelächter eben unvermittelt überfällt. Max Goldt erklärte in einem Interview, das er der Berliner Zeitung gab: „Das Lachen ist ja streng genommen gar kein besonders attraktives Geräusch, rein ästhetisch gesehen ist es so etwas wie Schnarchen oder Aufstoßen. Ich nehme das Lachen aber nicht ungerne hin, es ist ja ein Zeichen der Anteilnahme.“ (Berliner Zeitung, 20. Januar 2001)

Komik, einem Geistesblitze sprühenden Witz illuminiert sind, daß mich mein Gelächter eben unvermittelt überfällt. Max Goldt erklärte in einem Interview, das er der Berliner Zeitung gab: „Das Lachen ist ja streng genommen gar kein besonders attraktives Geräusch, rein ästhetisch gesehen ist es so etwas wie Schnarchen oder Aufstoßen. Ich nehme das Lachen aber nicht ungerne hin, es ist ja ein Zeichen der Anteilnahme.“ (Berliner Zeitung, 20. Januar 2001)

Heute zeige ich hier technische Ansichten vom Satzbau. Bleisatz paßt gut zu den Texten von Max Goldt, weil man ihn so genau bauen muß. Digital läßt jeder Buchstabe mit sich anstellen, was dem Menschen vor dem Bildschirm damit einfällt. Das erfordert vom Anfänger in der Typografie viel Selbstdisziplin, die sogar manch älterem Hasen leider sichtlich abgeht, weil er sich für Buchstaben als Träger von Bedeutungen zu wenig

Heute zeige ich hier technische Ansichten vom Satzbau. Bleisatz paßt gut zu den Texten von Max Goldt, weil man ihn so genau bauen muß. Digital läßt jeder Buchstabe mit sich anstellen, was dem Menschen vor dem Bildschirm damit einfällt. Das erfordert vom Anfänger in der Typografie viel Selbstdisziplin, die sogar manch älterem Hasen leider sichtlich abgeht, weil er sich für Buchstaben als Träger von Bedeutungen zu wenig  interessiert. Typografie wird oft zu wenig als Form des Benehmens betrachtet. Im Bleisatz setzt das starre Material Grenzen. Die Aufgabe des Typografen besteht darin, vorgegebene Formen (die einer Schrift) in ihrem Sinne zu vollenden, also Formvollendung zu schaffen, die dem Text zum Nutzen des Lesers dienen soll. Man bewegt sich mehr oder weniger geschickt

interessiert. Typografie wird oft zu wenig als Form des Benehmens betrachtet. Im Bleisatz setzt das starre Material Grenzen. Die Aufgabe des Typografen besteht darin, vorgegebene Formen (die einer Schrift) in ihrem Sinne zu vollenden, also Formvollendung zu schaffen, die dem Text zum Nutzen des Lesers dienen soll. Man bewegt sich mehr oder weniger geschickt  auf dem Felde der Manieren: je unauffälliger, desto näher an ihrer Vollendung. Wenn ein Typograf sich erarbeitet hat, was das Dienen bedeutet und von sich selbst abzusehen vermag, sich fern hält von Bedeutungserschleichung und nicht nach Aufmerksamkeit für seinen Anteil an einem gedruckten Werk heischt, hat er seine Aufgabe in ihrer Tragweite verstanden.

auf dem Felde der Manieren: je unauffälliger, desto näher an ihrer Vollendung. Wenn ein Typograf sich erarbeitet hat, was das Dienen bedeutet und von sich selbst abzusehen vermag, sich fern hält von Bedeutungserschleichung und nicht nach Aufmerksamkeit für seinen Anteil an einem gedruckten Werk heischt, hat er seine Aufgabe in ihrer Tragweite verstanden.

In dem Buch, das ich nun setze, gibt es auch Seiten, die sich weniger um Manieren bemühen. Das typografische Spiel nimmt auf stille Formvollendung gelegentlich keine Rücksicht und wird manchmal laut. Beispielsweise mit der schmalfetten Pracht-Antiqua, die ich hier auf Fotos zeige: schwer lesbar, dunkel, eng. Ich gebe zu, daß ich sie eingesetzt habe nur um der Abwechslung zu dienen (vielleicht auch, um mit ihrem Besitz zu prahlen) – es handelt sich eben um ein ausdrücklich typografisches Spielwerk, das eine gewissen Bandbreite typografischer Ausdrucksmöglichkeiten zeigen soll.

In dem Buch, das ich nun setze, gibt es auch Seiten, die sich weniger um Manieren bemühen. Das typografische Spiel nimmt auf stille Formvollendung gelegentlich keine Rücksicht und wird manchmal laut. Beispielsweise mit der schmalfetten Pracht-Antiqua, die ich hier auf Fotos zeige: schwer lesbar, dunkel, eng. Ich gebe zu, daß ich sie eingesetzt habe nur um der Abwechslung zu dienen (vielleicht auch, um mit ihrem Besitz zu prahlen) – es handelt sich eben um ein ausdrücklich typografisches Spielwerk, das eine gewissen Bandbreite typografischer Ausdrucksmöglichkeiten zeigen soll.

Auf den Fotos ist zu sehen: Die gesamte Druckform der beiden Seiten, die ich gestern druckte. Diesmal habe ich mehr Aufwand betrieben für typografische Blickfänge. Beide Seiten zeigen ein Initial sowie den Einsatz geometrischer Elemente. Drei aufeinanderfolgende Bilder zeigen erstens den Andruck an einer Stelle, wo die dreiviertelfette Futura in

Auf den Fotos ist zu sehen: Die gesamte Druckform der beiden Seiten, die ich gestern druckte. Diesmal habe ich mehr Aufwand betrieben für typografische Blickfänge. Beide Seiten zeigen ein Initial sowie den Einsatz geometrischer Elemente. Drei aufeinanderfolgende Bilder zeigen erstens den Andruck an einer Stelle, wo die dreiviertelfette Futura in  eine Garamond-Kolumne gemischt wurde und zu schwach ausdruckt, zweitens den Streifen hauchdünnen Papiers, den ich hinter die Buchstaben geklebt habe, weil die Futura minimal niedriger gefräst wurde, also die Typen etwas niedriger stehen als die der Garamond, drittens die Wirkung dieser drucktechnischen Zurichtung. Die folgenden drei Bilder zeigen ein Initial W aus der mageren Pracht-Antiqua erstens im Bleisatz von oben, zweitens im Druckbild und drittens von unten. Beschaut man einen Satz von unten, wird die Vielzahl der verwendeten Bauteile (Lettern und nichtdruckendes Blindmaterial) deutlich. Dann folgen zwei Fotos, wieder vom Satz und vom Druckbild, die illustrieren, wie man geometrische Räume durch Andeutungen bilden kann.

eine Garamond-Kolumne gemischt wurde und zu schwach ausdruckt, zweitens den Streifen hauchdünnen Papiers, den ich hinter die Buchstaben geklebt habe, weil die Futura minimal niedriger gefräst wurde, also die Typen etwas niedriger stehen als die der Garamond, drittens die Wirkung dieser drucktechnischen Zurichtung. Die folgenden drei Bilder zeigen ein Initial W aus der mageren Pracht-Antiqua erstens im Bleisatz von oben, zweitens im Druckbild und drittens von unten. Beschaut man einen Satz von unten, wird die Vielzahl der verwendeten Bauteile (Lettern und nichtdruckendes Blindmaterial) deutlich. Dann folgen zwei Fotos, wieder vom Satz und vom Druckbild, die illustrieren, wie man geometrische Räume durch Andeutungen bilden kann.  Die drei Zwiebeln liegen in einem Rechteck, das durch Andeutungen gebildet wird. Darauf folgt das Q der kursiven Garamond von Herbert Thannhaeuser als Initial. Es war mir eine Freude, diese mit so feinem Schwung gearbeitete Type einmal in bedeutender Größe einsetzen zu können. Damit die Kolumne insgesamt recht still wirkt, habe ich auf alle anderen Versalien verzichtet. Ich bin kein Anhänger der Kleinschreibung, jeglicher Verzicht auf sprachliche Differenzierungen ist ein Verzicht auf sprachliche Vielfalt und auf Möglichkeiten der Nuancierung von Bedeutungen. Aber sehr ausnahmsweise kann man das mal machen. Zum Schluß noch zwei Fotos der Druckform von unten, das gelbe Seidenpapier ist Teil der Zurichtung, die den Satz an diesen Stellen etwas hebt.

Die drei Zwiebeln liegen in einem Rechteck, das durch Andeutungen gebildet wird. Darauf folgt das Q der kursiven Garamond von Herbert Thannhaeuser als Initial. Es war mir eine Freude, diese mit so feinem Schwung gearbeitete Type einmal in bedeutender Größe einsetzen zu können. Damit die Kolumne insgesamt recht still wirkt, habe ich auf alle anderen Versalien verzichtet. Ich bin kein Anhänger der Kleinschreibung, jeglicher Verzicht auf sprachliche Differenzierungen ist ein Verzicht auf sprachliche Vielfalt und auf Möglichkeiten der Nuancierung von Bedeutungen. Aber sehr ausnahmsweise kann man das mal machen. Zum Schluß noch zwei Fotos der Druckform von unten, das gelbe Seidenpapier ist Teil der Zurichtung, die den Satz an diesen Stellen etwas hebt.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [10]

Finde die Zwiebelfische! · 13. Februar 2008

Als ich den ersten Abzug sah, schien es mir zuerst, die Schrift sei in einem noch übleren Zustande als zuvor angenommen. Doch als ich genauer hinschaute, entdeckte ich mit Grausen die vielen Zwiebelfische.

Ein Fisch ist ein innerhalb eines Setzkastens im falschen Fach liegender Buchstabe, zum Beispiel nin n im Fach vom e.

Als Zwiebelfisch wird ein im richtigen Fach liegender Buchstabe aus einem anderen Setzkasten bezeichnet, beispielsweise ein kursives ck im Kasten der gewöhnlichen Schrift. Es kann aber auch ein Buchstabe aus einer ganz anderen Schrift sein.

In die 8p magere Pracht-Antiqua (entworfen von Carl Pracht, zuerst gegossen 1941) hat jemand mehrere andere Schriften abgelegt. Der Schrank, in dem sich die Type befindet, wurde in den vier Jahren, die er jetzt bei mir steht, vielleicht zweimal benutzt. Einer der Vorbesitzer war offenbar nicht vom Fach. Der Kasten ist also nicht nur verfischt, sondern verzwiebelfischt (hab ich dieses Wort soeben erfunden?).

In die 8p magere Pracht-Antiqua (entworfen von Carl Pracht, zuerst gegossen 1941) hat jemand mehrere andere Schriften abgelegt. Der Schrank, in dem sich die Type befindet, wurde in den vier Jahren, die er jetzt bei mir steht, vielleicht zweimal benutzt. Einer der Vorbesitzer war offenbar nicht vom Fach. Der Kasten ist also nicht nur verfischt, sondern verzwiebelfischt (hab ich dieses Wort soeben erfunden?).

Elf Zwiebelfische sind auf dem ersten Foto zu sehen. Im zweiten Foto habe ich drei davon markiert. Wer die restlichen acht zuerst findet und im Kommentar nennt, kann sich seines guten Auges erfreuen. Und bekommt, so er möchte, ein Brieflein mit ein paar Druckerey-Spezialitäten von mir. Die Auflösung folgt gegen Ende der Woche, wenn ich weitere Details der neuen gedruckten Seiten der Goldtschen Vleermuizen vorstelle.

Elf Zwiebelfische sind auf dem ersten Foto zu sehen. Im zweiten Foto habe ich drei davon markiert. Wer die restlichen acht zuerst findet und im Kommentar nennt, kann sich seines guten Auges erfreuen. Und bekommt, so er möchte, ein Brieflein mit ein paar Druckerey-Spezialitäten von mir. Die Auflösung folgt gegen Ende der Woche, wenn ich weitere Details der neuen gedruckten Seiten der Goldtschen Vleermuizen vorstelle.

Ob jemand einen Zwifi findet, den ich nicht fand?

— Martin Z. Schröder

Kommentare [8]

Junge Setzer und Drucker, Teil 1 · 5. Dezember 2007

Kürzlich erzählte ich hier von dem Beginn meiner Zuneigung zum Bleisatz, entstanden in der Arbeitsgemeinschaft “Junge Schriftsetzer” im Berliner “Pionierpalast”, einem phänomenalen,  in der DDR einmaligen Freizeithaus für Kinder und Jugendliche im “Pionierpark” mit “Pioniereisenbahn” in der Berliner Wuhlheide, und von meiner Lehrzeit. Ich habe nicht viel aufbewahrt aus dieser Zeit meiner frühen Jugend, wir haben Postkarten, Plakate, Briefpapier, Visitenkarten gedruckt. Nicht nur meine Familie, die halbe Schulklasse habe ich mit Visitenkarten ausgestattet. Aber zwei Büchlein sind doch noch da. Ich zeige sie hier auf einigen Fotos.

in der DDR einmaligen Freizeithaus für Kinder und Jugendliche im “Pionierpark” mit “Pioniereisenbahn” in der Berliner Wuhlheide, und von meiner Lehrzeit. Ich habe nicht viel aufbewahrt aus dieser Zeit meiner frühen Jugend, wir haben Postkarten, Plakate, Briefpapier, Visitenkarten gedruckt. Nicht nur meine Familie, die halbe Schulklasse habe ich mit Visitenkarten ausgestattet. Aber zwei Büchlein sind doch noch da. Ich zeige sie hier auf einigen Fotos.

Die typografische und satztechnische Beschaffenheit dieser Büchlein ist von solider Güte. Ich war damals stolz auf dieses Gemeinschaftswerk mehrerer Jugendlicher und Kinder (der Jüngste war zehn Jahre alt), und ich bin es heute noch. Und zwar nicht, weil ich an irgendeiner Drucksache gearbeitet habe, sondern weil dieses Buch den Anforderungen

Die typografische und satztechnische Beschaffenheit dieser Büchlein ist von solider Güte. Ich war damals stolz auf dieses Gemeinschaftswerk mehrerer Jugendlicher und Kinder (der Jüngste war zehn Jahre alt), und ich bin es heute noch. Und zwar nicht, weil ich an irgendeiner Drucksache gearbeitet habe, sondern weil dieses Buch den Anforderungen genügt, die gebildete Menschen an ein Buch stellen, egal wie alt sie sind. Unser Meister Wolfgang Holtz war einerseits ein großer Pädagoge, indem er uns lehrte, wie die Dinge gemacht werden und man dem Machen Freude abgewinnt; er war andererseits ein Antipädagoge, weil er unter einem kindgerechten Buch nichts Niedliches verstand, sondern beispielsweise ein

genügt, die gebildete Menschen an ein Buch stellen, egal wie alt sie sind. Unser Meister Wolfgang Holtz war einerseits ein großer Pädagoge, indem er uns lehrte, wie die Dinge gemacht werden und man dem Machen Freude abgewinnt; er war andererseits ein Antipädagoge, weil er unter einem kindgerechten Buch nichts Niedliches verstand, sondern beispielsweise ein  angemessenes Format für kleinere Hände, kleine Schriften für gute Augen, gut geschriebene, verständliche Texte für einen kindlichen Sinn. Er hat diese Bücher nicht aus falsch verstandener kindlicher Perspektive entwickelt, die oftmals nur dümmlich wirkt, sondern in unserem Sinne für unsere Bildung. Wir haben gelernt, wie man ein Buch macht, also auch, was ein Buch ist. Wir

angemessenes Format für kleinere Hände, kleine Schriften für gute Augen, gut geschriebene, verständliche Texte für einen kindlichen Sinn. Er hat diese Bücher nicht aus falsch verstandener kindlicher Perspektive entwickelt, die oftmals nur dümmlich wirkt, sondern in unserem Sinne für unsere Bildung. Wir haben gelernt, wie man ein Buch macht, also auch, was ein Buch ist. Wir  hatten es nicht mit einem Lehrer zu tun, der unserer Phantasie freien Lauf ließ. Phantasie ist in der Typographie zwar gefragt, aber sie muß gelenkt werden, sie entfaltet sich in starken kulturellen Grenzen, sonst kommt Quatsch heraus. Vernünftige Kinder sind dieser Art der aus der fiktiven Höhe aufs vermeintlich naive Gemüt herabgeneigten Quatschvermittlung (“auf Augenhöhe” – begibt man sich mit geschrumpften Senioren auch auf eine solche?) kaum zugeneigt.

hatten es nicht mit einem Lehrer zu tun, der unserer Phantasie freien Lauf ließ. Phantasie ist in der Typographie zwar gefragt, aber sie muß gelenkt werden, sie entfaltet sich in starken kulturellen Grenzen, sonst kommt Quatsch heraus. Vernünftige Kinder sind dieser Art der aus der fiktiven Höhe aufs vermeintlich naive Gemüt herabgeneigten Quatschvermittlung (“auf Augenhöhe” – begibt man sich mit geschrumpften Senioren auch auf eine solche?) kaum zugeneigt.

Ich habe in der Schule nie die Zufriedenheit über einen Bildungszuwachs erlebt, wie ich sie in der Arbeitsgemeinschaft gewann. In der Schule wurde mir mein interessegeleitetes Lernen als Fehlverhalten vorgeworfen; in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Schriftsetzer“ wurde nur gelernt, was interessierte, und das reichte immerhin dafür, daß ich im ersten

Ich habe in der Schule nie die Zufriedenheit über einen Bildungszuwachs erlebt, wie ich sie in der Arbeitsgemeinschaft gewann. In der Schule wurde mir mein interessegeleitetes Lernen als Fehlverhalten vorgeworfen; in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Schriftsetzer“ wurde nur gelernt, was interessierte, und das reichte immerhin dafür, daß ich im ersten  halben Jahr meiner Lehre kaum neues erfuhr. Aus der Befriedigung von Interesse erwächst Lernbegierde. Erfolgreich lernt nur, wer sich für etwas interessiert. Ich war kein guter Schüler, aber ich hatte Interessen, und aus Interessen erwächst Antrieb und Erfolg. In der Beurteilung meiner Schule hätte gestanden, daß sie nicht in der Lage war, mein Interesse an Themen zu

halben Jahr meiner Lehre kaum neues erfuhr. Aus der Befriedigung von Interesse erwächst Lernbegierde. Erfolgreich lernt nur, wer sich für etwas interessiert. Ich war kein guter Schüler, aber ich hatte Interessen, und aus Interessen erwächst Antrieb und Erfolg. In der Beurteilung meiner Schule hätte gestanden, daß sie nicht in der Lage war, mein Interesse an Themen zu  erwecken, die höchst interessant sind. Wolfgang Holtz konnte das – und ich würde ihm unterstellen, daß er keine erzieherischen Ambitionen hatte, sondern seine Freude an der Arbeit mit uns teilen wollte. Er hatte es freilich auch leicht in einer Umgebung, in der die Sache, die Technik, Aufmerksamkeit fordert und die Menschen nicht zum Erscheinen gezwungen werden. Ich fühlte mich dort so wohl, daß ich nicht nur einmal pro Woche, wie es vorgesehen war, meine Zeit dort verbrachte, sondern viele Nachmittage. Manchmal kam man auch nur, um den andern zuzugucken, am Tisch zu sitzen und zu plaudern. Eine Setzerei ist gemütlich.

erwecken, die höchst interessant sind. Wolfgang Holtz konnte das – und ich würde ihm unterstellen, daß er keine erzieherischen Ambitionen hatte, sondern seine Freude an der Arbeit mit uns teilen wollte. Er hatte es freilich auch leicht in einer Umgebung, in der die Sache, die Technik, Aufmerksamkeit fordert und die Menschen nicht zum Erscheinen gezwungen werden. Ich fühlte mich dort so wohl, daß ich nicht nur einmal pro Woche, wie es vorgesehen war, meine Zeit dort verbrachte, sondern viele Nachmittage. Manchmal kam man auch nur, um den andern zuzugucken, am Tisch zu sitzen und zu plaudern. Eine Setzerei ist gemütlich.

Auf den ersten Fotos ist ein ABC-Buch aus der Druckerei abgebildet. Wir haben das Buch selbst in Leinen gebunden. Erläuterungen: Eine Hochzeit ist ein doppelt gesetztes Wort oder ein doppelt gesetzter Satzteil. Eine Leiche ist das Gegenteil davon: fehlende Wörter. Ein Fliegenkopf ist das Abbild einer auf dem Kopf stehenden Type, also im Satzbild ein Fleck

Auf den ersten Fotos ist ein ABC-Buch aus der Druckerei abgebildet. Wir haben das Buch selbst in Leinen gebunden. Erläuterungen: Eine Hochzeit ist ein doppelt gesetztes Wort oder ein doppelt gesetzter Satzteil. Eine Leiche ist das Gegenteil davon: fehlende Wörter. Ein Fliegenkopf ist das Abbild einer auf dem Kopf stehenden Type, also im Satzbild ein Fleck  anstelle eines Buchstaben. Ein Satzschiff ist ein schweres Blech, auf dem man Bleisatz-Kolumnen transportiert und aufbewahrt, es dient auch als Arbeitsunterlage. Versalien sind Großbuchstaben, Gemeine sind Kleinbuchstaben, und Flattersatz ist eine Satzform ohne Worttrennungen, in der die Zeilenlänge dem Zufall, dem Sinn oder dem typografischen Entwurf

anstelle eines Buchstaben. Ein Satzschiff ist ein schweres Blech, auf dem man Bleisatz-Kolumnen transportiert und aufbewahrt, es dient auch als Arbeitsunterlage. Versalien sind Großbuchstaben, Gemeine sind Kleinbuchstaben, und Flattersatz ist eine Satzform ohne Worttrennungen, in der die Zeilenlänge dem Zufall, dem Sinn oder dem typografischen Entwurf  untergeordnet wird. Im glatten Satz (heute Blocksatz genannt) werden nach dem Setzen einer Zeile die Wortabstände geändert, um eine bestimmte Länge der Zeile zu erreichen. Quadraten, Stege, Ausschluß (sind / im Satz gewöhnlich blind; der Reim schwirrt mit heute noch durch den Kopf) werden nicht-druckende Teile genannt, ohne welche die Lettern keinen Halt hätten.

untergeordnet wird. Im glatten Satz (heute Blocksatz genannt) werden nach dem Setzen einer Zeile die Wortabstände geändert, um eine bestimmte Länge der Zeile zu erreichen. Quadraten, Stege, Ausschluß (sind / im Satz gewöhnlich blind; der Reim schwirrt mit heute noch durch den Kopf) werden nicht-druckende Teile genannt, ohne welche die Lettern keinen Halt hätten.  Spieße werden Teile genannt, die während des Druckes durch die Erschütterungen der Druckmaschine aufsteigen auf Schrifthöhe und dann mitdrucken. Garamond, Didot und Super sind Namen von Schriften: Garamond-Antiqua, Didot-Antiqua, Super-Grotesk. „Unsre alte Boston“ ist die Bostonpresse, auch Bostontiegel. Eine in Boston, der Hauptstadt Massachusetts,

Spieße werden Teile genannt, die während des Druckes durch die Erschütterungen der Druckmaschine aufsteigen auf Schrifthöhe und dann mitdrucken. Garamond, Didot und Super sind Namen von Schriften: Garamond-Antiqua, Didot-Antiqua, Super-Grotesk. „Unsre alte Boston“ ist die Bostonpresse, auch Bostontiegel. Eine in Boston, der Hauptstadt Massachusetts,  von der Maschinenfabrik William H. Golding (1845 – 1916) um 1870 entwickelte Klapptiegeldruckpresse. In meiner Werkstatt steht ein Original aus Boston (Golding presses have the name Golding & Co. cast into the body of the press), ich drucke allerdings nicht damit, weil sie nicht so leicht justierbar ist wie die nach 1900 gebauten. Ich müßte mit Leder- und Papierstreifen die Walzenhöhe einstellen. Man hat später die Laufleisten für die Walzen durch Schrauben verstellbar gemacht.

von der Maschinenfabrik William H. Golding (1845 – 1916) um 1870 entwickelte Klapptiegeldruckpresse. In meiner Werkstatt steht ein Original aus Boston (Golding presses have the name Golding & Co. cast into the body of the press), ich drucke allerdings nicht damit, weil sie nicht so leicht justierbar ist wie die nach 1900 gebauten. Ich müßte mit Leder- und Papierstreifen die Walzenhöhe einstellen. Man hat später die Laufleisten für die Walzen durch Schrauben verstellbar gemacht.

Das Foto mit der X-Seite aus dem ABC-Büchlein zeigt einen Abzug des Rahmens. Ich wüßte sonst nicht mehr, daß ich diesen Rahmen 1981 gesetzt habe. Im Z-Spruch ist das Lang-s verwendet worden. Unser Meister hatte keine Angst davor, uns auch mit alten Bräuchen vertraut zu machen. Im Bleisatz dieser kursiven Garamond von Typoart war das lang s enthalten.

Das Foto mit der X-Seite aus dem ABC-Büchlein zeigt einen Abzug des Rahmens. Ich wüßte sonst nicht mehr, daß ich diesen Rahmen 1981 gesetzt habe. Im Z-Spruch ist das Lang-s verwendet worden. Unser Meister hatte keine Angst davor, uns auch mit alten Bräuchen vertraut zu machen. Im Bleisatz dieser kursiven Garamond von Typoart war das lang s enthalten.

Schließlich das Impressum, wo unsere Namen erstmals in einem echten, richtigen, gedruckten Buch erschienen. Wir waren sehr zufrieden.

Das „Fachwörterbüchlein“ kommt mit einem recht prächtigen Haupttitel in zweifarbigem Druck daher. Die Entwürfe für diese Arbeiten wird der Meister Wolfgang Holtz wohl beeinflußt, wenn nicht selbst gemacht haben. Daran ist auch für einen Typografen nicht viel zu verbessern. Vielleicht ein wenig Randausgleich und Versalienharmonisierung, aber das ist auch Ansichtssache.

Das „Fachwörterbüchlein“ kommt mit einem recht prächtigen Haupttitel in zweifarbigem Druck daher. Die Entwürfe für diese Arbeiten wird der Meister Wolfgang Holtz wohl beeinflußt, wenn nicht selbst gemacht haben. Daran ist auch für einen Typografen nicht viel zu verbessern. Vielleicht ein wenig Randausgleich und Versalienharmonisierung, aber das ist auch Ansichtssache.

Auf Seite 25 wird erklärt, was Leichen, Fliegenköpfe und Spieße sind, mit einem Grammatikfehler am Ende des Satzes. Es gibt übrigens auch das Verb zum Spieß: eine Druckform spießt, sagt man, wenn Blindmaterial mitdruckt. Auf Seite 28 ist mein erster Linolschnitt zu sehen, ich habe mir zur Illustration die Bleilaus ausgesucht. Es gibt übrigens ein etwas

Auf Seite 25 wird erklärt, was Leichen, Fliegenköpfe und Spieße sind, mit einem Grammatikfehler am Ende des Satzes. Es gibt übrigens auch das Verb zum Spieß: eine Druckform spießt, sagt man, wenn Blindmaterial mitdruckt. Auf Seite 28 ist mein erster Linolschnitt zu sehen, ich habe mir zur Illustration die Bleilaus ausgesucht. Es gibt übrigens ein etwas  böses Spiel in der Druckerei: Jemandem „Bleiläuse zeigen“. Wolfgang Holtz hat mir Bleiläuse gezeigt, ein netter älterer Herr mit Bart und Brille und dann doch ein Kindskopf. Ich war hinterher zwar etwas naß, aber ihm nicht böse. Wir haben ihn alle sehr gemocht. Heute glaube ich, weil er nie an uns herumnörgelte und uns nicht erziehen wollte. In einer durchpädagogisierten Welt wie der DDR hatten es Erwachsene ohne den Willen zur Menschenformung nach einem (sozialistischen) Bilde mit Kindern schon viel leichter durch den entspannten Umgang.

böses Spiel in der Druckerei: Jemandem „Bleiläuse zeigen“. Wolfgang Holtz hat mir Bleiläuse gezeigt, ein netter älterer Herr mit Bart und Brille und dann doch ein Kindskopf. Ich war hinterher zwar etwas naß, aber ihm nicht böse. Wir haben ihn alle sehr gemocht. Heute glaube ich, weil er nie an uns herumnörgelte und uns nicht erziehen wollte. In einer durchpädagogisierten Welt wie der DDR hatten es Erwachsene ohne den Willen zur Menschenformung nach einem (sozialistischen) Bilde mit Kindern schon viel leichter durch den entspannten Umgang.

Und auf der letzten Seite das Impressum mit der in der DDR unvermeidlichen Druckgenehmigungsnummer. Du liebe Güte!

Gelegentlich unterrichte ich Bleisatz. An der Potsdamer Fachhochschule erfüllte ich einige Semester lang einen Lehrauftrag im Fachbereich Design, bis ich keine Zeit mehr hatte, eine unterbezahlte Tätigkeit auszuüben. Vielleicht biete ich später mal wieder etwas an. Es hat Spaß gemacht, und ich habe immerhin einen Mitarbeiter für meine Werkstatt gewonnen, der kalligrafische und typografische Aufträge übernimmt. Kinder habe ich öfter unterrichtet, oft auch gratis, weil das eine vergnügliche Abwechslung ist.

Gelegentlich unterrichte ich Bleisatz. An der Potsdamer Fachhochschule erfüllte ich einige Semester lang einen Lehrauftrag im Fachbereich Design, bis ich keine Zeit mehr hatte, eine unterbezahlte Tätigkeit auszuüben. Vielleicht biete ich später mal wieder etwas an. Es hat Spaß gemacht, und ich habe immerhin einen Mitarbeiter für meine Werkstatt gewonnen, der kalligrafische und typografische Aufträge übernimmt. Kinder habe ich öfter unterrichtet, oft auch gratis, weil das eine vergnügliche Abwechslung ist.

Pädagogik ist keine Wissenschaft. Wissenschaftlich wäre, wenn ich eine Maßnahme A auf ein Kind B anwenden kann und ein Ergebnis C erhalte. Methodik und Didaktik funktionieren so aber nicht. Man sagt, daß es gute und schlechte Pädagogen gibt. Richtig ist: es gibt keine Pädagogen, sondern Menschen, die methodisches und didaktisches Vorgehen mehr oder minder in

Pädagogik ist keine Wissenschaft. Wissenschaftlich wäre, wenn ich eine Maßnahme A auf ein Kind B anwenden kann und ein Ergebnis C erhalte. Methodik und Didaktik funktionieren so aber nicht. Man sagt, daß es gute und schlechte Pädagogen gibt. Richtig ist: es gibt keine Pädagogen, sondern Menschen, die methodisches und didaktisches Vorgehen mehr oder minder in  Übereinstimmung mit Bedürfnissen anderer Menschen bringen. Wenn Grundschullehrer, die in der Regel typografisch unbeleckt sind, jungen Menschen eines Jahrganges ohne ausreichende Rücksicht auf individuelle Entwicklung Lesen und Schreiben „beibringen“, ist das Glückssache. Und grundsätzlich eher ein Problem des Systems als des einzelnen Lehrers. Wenn’s nicht klappt, stehen geschäftstüchtige

Übereinstimmung mit Bedürfnissen anderer Menschen bringen. Wenn Grundschullehrer, die in der Regel typografisch unbeleckt sind, jungen Menschen eines Jahrganges ohne ausreichende Rücksicht auf individuelle Entwicklung Lesen und Schreiben „beibringen“, ist das Glückssache. Und grundsätzlich eher ein Problem des Systems als des einzelnen Lehrers. Wenn’s nicht klappt, stehen geschäftstüchtige  Psychologen in einem Unterstützungssystem mit Diagnosen phantastischer Mißlichkeiten bereit: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit Hyperaktivität oder Legasthenie. Treppenwitze der Schwarzen Pädagogik. Ein Typograph muß sich nur die überdimensionierten Fibeln anschauen und die serifenlosen und zu großen Druckschriften darin, um das programmierte Scheitern zu erkennen. Viele

Psychologen in einem Unterstützungssystem mit Diagnosen phantastischer Mißlichkeiten bereit: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit Hyperaktivität oder Legasthenie. Treppenwitze der Schwarzen Pädagogik. Ein Typograph muß sich nur die überdimensionierten Fibeln anschauen und die serifenlosen und zu großen Druckschriften darin, um das programmierte Scheitern zu erkennen. Viele  Kinder lernen lesen trotz Schule. Ich habe übrigens an Ladenschildern lesen gelernt. Ich wollte wissen, was sie bedeuten, und meine Mutter hat es mir verraten. Meine ersten Wörter waren FLEISCHEREI, MILCH, HUTMODEN und so weiter. Das Gestammel „Mama am Haus“, „Oma im Garten“, das in meiner Schulfibel stand, hat die Schule in meinen Augen erniedrigt.

Kinder lernen lesen trotz Schule. Ich habe übrigens an Ladenschildern lesen gelernt. Ich wollte wissen, was sie bedeuten, und meine Mutter hat es mir verraten. Meine ersten Wörter waren FLEISCHEREI, MILCH, HUTMODEN und so weiter. Das Gestammel „Mama am Haus“, „Oma im Garten“, das in meiner Schulfibel stand, hat die Schule in meinen Augen erniedrigt.

In der Druckerei hatte ich meistens mit Kindern zu tun, denen Buchstaben bereits vertraut waren. Aber auch ein 4jähriger ist in meiner Druckerei in Juchzen ausgebrochen, als er, auf einem Podest an der Presse stehend, den ersten Abzug seines Namens fertigte, dessen Züge er schon kannte. Lesen und Schreiben lehrt sich am besten in

In der Druckerei hatte ich meistens mit Kindern zu tun, denen Buchstaben bereits vertraut waren. Aber auch ein 4jähriger ist in meiner Druckerei in Juchzen ausgebrochen, als er, auf einem Podest an der Presse stehend, den ersten Abzug seines Namens fertigte, dessen Züge er schon kannte. Lesen und Schreiben lehrt sich am besten in  Verbindung mit Sinngebung, so wie es auch benutzt wird. Niemand liest um des Lesens willen, sondern weil er etwas erfahren möchte. Die Frage „Was steht da?“ markiert den Punkt, an dem das Lernen beginnt. Nicht: Zwei diagonal und spitz nach oben einander zugeneigte Stöckchen, eine “umgedrehte Schultüte” oder “ein Dach”, mit einem verbindenden Querknüppel in der Mitte bedeuten: A. Speak after me: Aaaa! Aber ja. A wie Abrichtung?

Verbindung mit Sinngebung, so wie es auch benutzt wird. Niemand liest um des Lesens willen, sondern weil er etwas erfahren möchte. Die Frage „Was steht da?“ markiert den Punkt, an dem das Lernen beginnt. Nicht: Zwei diagonal und spitz nach oben einander zugeneigte Stöckchen, eine “umgedrehte Schultüte” oder “ein Dach”, mit einem verbindenden Querknüppel in der Mitte bedeuten: A. Speak after me: Aaaa! Aber ja. A wie Abrichtung?

Im vergangenen Sommer waren Malte und Luca eine Woche lang meine Gäste. Vormittags arbeiteten wir in der Werkstatt (abgesehen von den Eichelschlachten auf dem Hof und der Konstruktion einer Papierflugzeugflotte mit Testflügen auf der Straße), die Nachmittage verbrachten wir mit Amusement: Kino, Tierpark, Naturkundemuseum,

Im vergangenen Sommer waren Malte und Luca eine Woche lang meine Gäste. Vormittags arbeiteten wir in der Werkstatt (abgesehen von den Eichelschlachten auf dem Hof und der Konstruktion einer Papierflugzeugflotte mit Testflügen auf der Straße), die Nachmittage verbrachten wir mit Amusement: Kino, Tierpark, Naturkundemuseum,  Technikmuseum, Aquarium, Fernsehturm, Spielplatz, Buchhandlungen – eine Woche intensive Expeditionen. Und übermorgen zeige ich, was die beiden Praktikanten und ich gedruckt haben. Und welche Gesichter wir dabei machten. Für heute soll es genug sein. Die Druckerey hat dieser Tage viel zu tun, es weihnachtet nach Kräften, weshalb auch die Arbeit am Max-Goldt-Büchlein ruht.

Technikmuseum, Aquarium, Fernsehturm, Spielplatz, Buchhandlungen – eine Woche intensive Expeditionen. Und übermorgen zeige ich, was die beiden Praktikanten und ich gedruckt haben. Und welche Gesichter wir dabei machten. Für heute soll es genug sein. Die Druckerey hat dieser Tage viel zu tun, es weihnachtet nach Kräften, weshalb auch die Arbeit am Max-Goldt-Büchlein ruht.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [7]

Typengreif, muh! · 30. November 2007

Vor einigen Tagen erreichten mich zwei schwere Pakete aus dem Bleisatzmagazin. Ich mußte sie erst einmal stehen lassen, weil so viel zu drucken war. Das hat Selbstbeherrschung gekostet, denn wenn ein Schriftsetzer eine neue Schrift bekommt, möchte er sie in seine Kästen legen, die Bleisatzgasse füllen, er möchte die Schrift im Winkelhaken sehen, zwischen den Fingern spüren, drucken und sie kennenlernen.

Vor einigen Tagen erreichten mich zwei schwere Pakete aus dem Bleisatzmagazin. Ich mußte sie erst einmal stehen lassen, weil so viel zu drucken war. Das hat Selbstbeherrschung gekostet, denn wenn ein Schriftsetzer eine neue Schrift bekommt, möchte er sie in seine Kästen legen, die Bleisatzgasse füllen, er möchte die Schrift im Winkelhaken sehen, zwischen den Fingern spüren, drucken und sie kennenlernen.

Gestern und heute habe ich die Pakete geöffnet. Sie enthielten volle Setzkästen. Schriftsetzer Kraus und ich haben eine Weile überlegt, wie man die Schrift aus einem Schrank in seinem Magazin in meine Setzerei und meine Kästen bekommen kann. Letztlich erwies sich nur als praktikabel, die kompletten Kästen als Leihverpackung zu senden.

Gestern und heute habe ich die Pakete geöffnet. Sie enthielten volle Setzkästen. Schriftsetzer Kraus und ich haben eine Weile überlegt, wie man die Schrift aus einem Schrank in seinem Magazin in meine Setzerei und meine Kästen bekommen kann. Letztlich erwies sich nur als praktikabel, die kompletten Kästen als Leihverpackung zu senden.

Das Auspacken erwies sich als so aufwendig, daß ich froh war, nicht am Einpacken teilgenommen zu haben. Luftpolsterfolie, Pappen, Stretchfolie, Karton, Klebeband. Und das mußte mein Lieferant fest um einen Packen von hölzernen Setzkästen legen, die schon leer nicht leicht sind. Die Buchstaben sollten beim Transport möglichst in ihren Fächern bleiben. Aber halbwegs verfischt waren die Kästen dann doch, ganz vermeiden ließ es sich nicht. Aber ein geübtes Auge erkennt die Fische schnell.

Das Auspacken erwies sich als so aufwendig, daß ich froh war, nicht am Einpacken teilgenommen zu haben. Luftpolsterfolie, Pappen, Stretchfolie, Karton, Klebeband. Und das mußte mein Lieferant fest um einen Packen von hölzernen Setzkästen legen, die schon leer nicht leicht sind. Die Buchstaben sollten beim Transport möglichst in ihren Fächern bleiben. Aber halbwegs verfischt waren die Kästen dann doch, ganz vermeiden ließ es sich nicht. Aber ein geübtes Auge erkennt die Fische schnell.

Flossentiere in der Setzerei? Ein Fisch ist eine innerhalb des Setzkastens verrirte Type, beispielsweise ein M im Fach vom z. Einen Zwiebelfisch heißt man einen Buchstaben aus einem anderen Setzkasten, also etwa ein Q der kursiven Bodoni im Fach des Q oder auch eines anderen Buchstaben im Kasten der dreiviertelfetten Futura.

Flossentiere in der Setzerei? Ein Fisch ist eine innerhalb des Setzkastens verrirte Type, beispielsweise ein M im Fach vom z. Einen Zwiebelfisch heißt man einen Buchstaben aus einem anderen Setzkasten, also etwa ein Q der kursiven Bodoni im Fach des Q oder auch eines anderen Buchstaben im Kasten der dreiviertelfetten Futura.

Einen vollen Kasten habe ich in der Gasse (eine Bleisatzgasse besteht aus mehreren nebeneinander- und einander gegenüberstehenden Schriftregalen)  aufgestellt, daneben einen leeren Kasten aus einem meiner Regale. Dann habe ich am Schlauch des Industriesaugers den Typengreif befestigt, auch scherzhaft als Kuh bezeichnet, weil der schwarze Auffangbehälter für die Typen an ein Euter erinnert. Ich danke Georg Kraus für die Bezeichnungen, die ich hier wiedergebe. Denn ich habe so einen Typengreif zwar früher benutzt, konnte mich aber nicht mehr erinnern, wie er genannt wurde. Möglicherweise gibt es regional noch andere Bezeichnungen.

aufgestellt, daneben einen leeren Kasten aus einem meiner Regale. Dann habe ich am Schlauch des Industriesaugers den Typengreif befestigt, auch scherzhaft als Kuh bezeichnet, weil der schwarze Auffangbehälter für die Typen an ein Euter erinnert. Ich danke Georg Kraus für die Bezeichnungen, die ich hier wiedergebe. Denn ich habe so einen Typengreif zwar früher benutzt, konnte mich aber nicht mehr erinnern, wie er genannt wurde. Möglicherweise gibt es regional noch andere Bezeichnungen.

Man saugt alle Buchstaben  aus einem Buchstabenfach, schwenkt dann zum leeren Kasten und öffnet das Ventil. Die Luft wird jetzt durch eine Öffnung angesaugt, die hinter dem Gitter liegt, welches die Bleilettern aufgefangen hat. Dadurch entfaltet die Schwerkraft wieder ihre Wirkung und die Typen purzeln heraus. Der Typengreif dient nicht vornehmlich dem Transport von Buchstaben. In so einem Setzkasten sammelt sich mit der Zeit eine Menge Staub an.

aus einem Buchstabenfach, schwenkt dann zum leeren Kasten und öffnet das Ventil. Die Luft wird jetzt durch eine Öffnung angesaugt, die hinter dem Gitter liegt, welches die Bleilettern aufgefangen hat. Dadurch entfaltet die Schwerkraft wieder ihre Wirkung und die Typen purzeln heraus. Der Typengreif dient nicht vornehmlich dem Transport von Buchstaben. In so einem Setzkasten sammelt sich mit der Zeit eine Menge Staub an.  Nicht nur hat der Setzer dann immer öfter Staub zwischen den Fingern, die Staubkörner können sich auch an den Typen festsetzen. Ein Staubkorn zwischen zwei Lettern wird im Schriftbild als Unruhe sichtbar. Klebt es sogar unter der Type an ihrem Fuß, dann steht die Type in der Druckform geringfügig höher als andere und druckt stärker aus, wird entweder fetter oder blockiert den Kontakt der Farbwalze oder den Druck der nebenstehenden Buchstaben. Der Typengreif dient in der Regel als Staubsauger, der die Buchstaben eben nicht sondern nur den Staub schluckt.

Nicht nur hat der Setzer dann immer öfter Staub zwischen den Fingern, die Staubkörner können sich auch an den Typen festsetzen. Ein Staubkorn zwischen zwei Lettern wird im Schriftbild als Unruhe sichtbar. Klebt es sogar unter der Type an ihrem Fuß, dann steht die Type in der Druckform geringfügig höher als andere und druckt stärker aus, wird entweder fetter oder blockiert den Kontakt der Farbwalze oder den Druck der nebenstehenden Buchstaben. Der Typengreif dient in der Regel als Staubsauger, der die Buchstaben eben nicht sondern nur den Staub schluckt.

Nimmt man das Euter von der Kuh ab, wird das Sieb sichtbar. Es ist ein hartes Metallsieb. Der Staubsauger darf also bei kleinen Buchstaben nicht zuviel Saugkraft haben, sonst können Kratzer entstehen oder sogar Serifen (die Füßchen an den Buchstaben, also am A beispielsweise die beiden kurzen Querstriche an den beiden unteren Enden) abbrechen.

Nimmt man das Euter von der Kuh ab, wird das Sieb sichtbar. Es ist ein hartes Metallsieb. Der Staubsauger darf also bei kleinen Buchstaben nicht zuviel Saugkraft haben, sonst können Kratzer entstehen oder sogar Serifen (die Füßchen an den Buchstaben, also am A beispielsweise die beiden kurzen Querstriche an den beiden unteren Enden) abbrechen.

Es gibt verschiedene Modelle des Typengreif. Hier seien zwei davon gezeigt. Das erste, mit dem ich vorwiegend arbeite, hat ein Ventil, das man mit einem Knopf nach innen drückt. Das zweite funktioniert mit einer Klappe, die durch einen Hebel angehoben wird und ist deutlich weniger komfortabel. Bald wird die Hand lahm, weil der Hebel zu kurz ist. Diese beiden Geräte hüte ich. Der schwarze Gummibehälter des einen wirkt nämlich schon ein wenig ermüdet.

Es gibt verschiedene Modelle des Typengreif. Hier seien zwei davon gezeigt. Das erste, mit dem ich vorwiegend arbeite, hat ein Ventil, das man mit einem Knopf nach innen drückt. Das zweite funktioniert mit einer Klappe, die durch einen Hebel angehoben wird und ist deutlich weniger komfortabel. Bald wird die Hand lahm, weil der Hebel zu kurz ist. Diese beiden Geräte hüte ich. Der schwarze Gummibehälter des einen wirkt nämlich schon ein wenig ermüdet.

Bei der neuen Schrift in meiner Setzerei handelt es sich um die Delphin. Wer sie gezeichnet hat, ist auf dem ersten Foto zu sehen. Ich habe im Bleisatz-Magazin auch ein Heftchen erwerben können, in welchem die Schriftgießerei die neue Type vorstellt. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten werden da gezeigt. Ich bringe demnächst ein paar Fotos und stelle auch aus anderen Büchern Bilder dazu, die Aufschluß über die historischen Vorbilder geben.

Bei der neuen Schrift in meiner Setzerei handelt es sich um die Delphin. Wer sie gezeichnet hat, ist auf dem ersten Foto zu sehen. Ich habe im Bleisatz-Magazin auch ein Heftchen erwerben können, in welchem die Schriftgießerei die neue Type vorstellt. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten werden da gezeigt. Ich bringe demnächst ein paar Fotos und stelle auch aus anderen Büchern Bilder dazu, die Aufschluß über die historischen Vorbilder geben.

— Martin Z. Schröder

Kommentare [3]